Les sujets en Série L

Sujet 1 : Suffit-il d'observer pour connaître ?

Sujet 2 : Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?

Sujet 3 : "Un Auteur célèbre, calculant les biens et les maux de la vie humaine et comparant les deux sommes, a trouvé que la dernière surpassait l’autre de beaucoup et qu’à tout prendre la vie était pour l’homme un assez mauvais présent. Je ne suis point surpris de sa conclusion ; il a tiré tous ses raisonnements de la constitution de l’homme Civil : s’il fût remonté jusqu’à l’homme Naturel, on peut juger qu’il eût trouvé des résultats très différents, qu’il eût aperçu que l’homme n’a guère de maux que ceux qu’il s’est donnés lui-même, et que la Nature eût été justifiée. Ce n’est pas sans peine que nous sommes parvenus à nous rendre si malheureux. Quand d’un côté l’on considère les immenses travaux des hommes, tant de Sciences approfondies, tant d’arts inventés ; tant de forces employées ; des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de Vaisseaux et de Matelots ; et que de l’autre on recherche avec un peu de méditation les vrais avantages qui ont résulté de tout cela pour le bonheur de l’espèce humaine, on ne peut qu’être frappé de l’étonnante disproportion qui règne entre ces choses, et déplorer l’aveuglement de l’homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine admiration de lui-même, le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible et que la bienfaisante nature avait pris soin d’écarter de lui."

Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755)

Les sujets en Série ES

Sujet 1 : La raison peut-elle rendre raison de tout ?

Sujet 2 : Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ?

Sujet 3 : "Étant donné […] qu’il n’existe pas au monde de République où l’on ait établi suffisamment de règles pour présider à toutes les actions et paroles des hommes (car cela serait impossible), il s’ensuit nécessairement que, dans tous les domaines d’activité que les lois ont passés sous silence, les gens ont la liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme étant le plus profitable. Car si nous prenons la liberté au sens propre de liberté corporelle, c’est-à-dire le fait de ne pas être enchaîné, ni emprisonné, il serait tout à fait absurde, de la part des hommes, de crier comme ils le font pour obtenir cette liberté dont ils jouissent si manifestement. D’autre part, si nous entendons par liberté le fait d’être soustrait aux lois, il n’est pas moins absurde de la part des hommes de réclamer comme ils le font cette liberté qui permettrait à tous les autres hommes de se rendre maîtres de leurs vies. Et cependant, aussi absurde que ce soit, c'est bien ce qu’ils réclament ; ne sachant pas que les lois sont sans pouvoir pour les protéger s’il n’est pas un glaive entre les mains d’un homme (ou de plusieurs), pour faire exécuter ces lois. La liberté des sujets ne réside par conséquent que dans les choses que le souverain, en réglementant les actions des hommes, a passées sous silence, par exemple la liberté d’acheter, de vendre, et de conclure d’autres contrats les uns avec les autres ; de choisir leur résidence, leur genre de nourriture, leur métier, d’éduquer leurs enfants comme ils le jugent convenable et ainsi de suite."

Hobbes, Léviathan (1651)

Les sujets en Série S

Sujet 1 : Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?

Sujet 2 : Peut-on se libérer de sa culture ?

Sujet 3 : "À la limite, la vie, c'est ce qui est capable d'erreur. Et c'est peut-être à cette donnée ou plutôt à cette éventualité fondamentale qu'il faut demander compte du fait que la question de l'anomalie traverse de part en part toute la biologie. À elle aussi qu'il faut demander compte des mutations et des processus évolutifs qu'elle induit. À elle qu'il faut demander compte de cette mutation singulière, de cette « erreur héréditaire » qui fait que la vie a abouti avec l'homme à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place, à un vivant voué à « errer » et destiné finalement à l'« erreur ». Et si on admet que le concept, c'est la réponse que la vie elle-même donne à cet aléa, il faut convenir que l'erreur est à la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire. L'opposition du vrai et du faux, les valeurs qu'on prête à l'un et à l'autre, les effets de pouvoir que les différentes sociétés et les différentes institutions lient à ce partage, tout cela même n'est peut-être que la réponse la plus tardive à cette possibilité d'erreur intrinsèque1 à la vie. Si l'histoire des sciences est discontinue, c'est-à-dire si on ne peut l'analyser que comme une série de "corrections", comme une distribution nouvelle du vrai et du faux qui ne libère jamais enfin et pour toujours la vérité, c'est que, là encore, l' « erreur » constitue non pas l'oubli ou le retard d'une vérité, mais la dimension propre à la vie des hommes et au temps de l'espèce."

Foucault, Dits et Écrits (1978)

Série Techno

Sujet 1 : Y a-t-il un mauvais usage de la raison ?

Sujet 2 : Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?

Sujet 3 : "On voit à quoi se réduirait l’homme, si l’on en retirait tout ce qu’il tient de la société : il tomberait au rang de l’animal. S’il a pu dépasser le stade auquel les animaux se sont arrêtés, c’est d’abord qu’il n’est pas réduit au seul fruit de ses efforts personnels, mais coopère régulièrement avec ses semblables ; ce qui renforce le rendement de l’activité de chacun. C’est ensuite et surtout que les produits du travail d’une génération ne sont pas perdus pour celle qui suit. De ce qu’un animal a pu apprendre au cours de son existence individuelle, presque rien ne peut lui survivre. Au contraire, les résultats de l’expérience humaine se conservent presque intégralement et jusque dans le détail, grâce aux livres, aux monuments figurés, aux outils, aux instruments de toute sorte qui se transmettent de génération en génération, à la tradition orale, etc. Le sol de la nature se recouvre ainsi d’une riche alluvion qui va sans cesse en croissant. Au lieu de se dissiper toutes les fois qu’une génération s’éteint et est remplacée par une autre, la sagesse humaine s’accumule sans terme, et c’est cette accumulation indéfinie qui élève l’homme au-dessus de la bête et au-dessus de lui-même. Mais, tout comme la coopération dont il était d’abord question, cette accumulation n’est possible que dans et par la société.

Durkheim, Education et sociologie (1922)

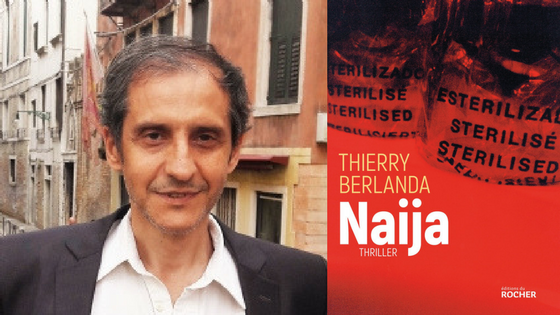

Le café philosophique de Montargis se réunissait le vendredi 20 octobre 2017 pour un débat qui portait autour de ce sujet : "Ma liberté est-elle en danger?"

Le café philosophique de Montargis se réunissait le vendredi 20 octobre 2017 pour un débat qui portait autour de ce sujet : "Ma liberté est-elle en danger?"