"Et que, pour bien diriger, il n’y a que deux choses, l’opinion vraie et la science ; et l’homme qui les possède est un bon guide." [Platon]

"L’homme était en possession du savoir qui concerne la vie, mais il n’avait pas le savoir politique ; en effet, celui-ci se trouvait chez Zeus."

[Platon]

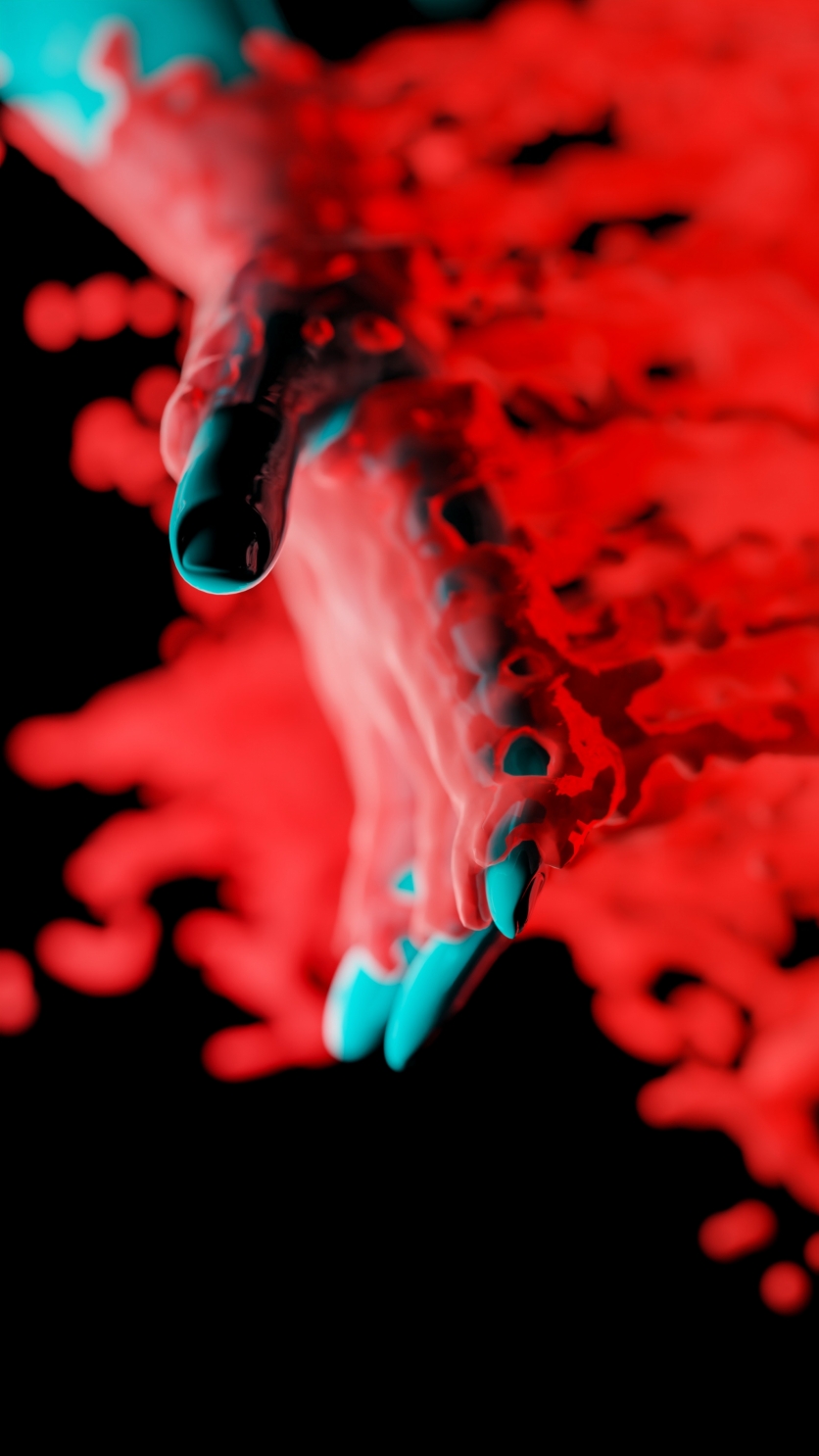

"La main semble être non pas un outil, mais plusieurs ? Car elle est pour ainsi dire un outil qui tient lieu de tous les autres. Car la main devient griffe, serre, corne ou lance ou épée, ou toute autre arme ou outil. Elle peut être tout, cela parce qu’elle est capable de tout saisir et de tout tenir." [Aristote]

"Ne jamais manquer de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures." [René Descartes]

"Mais l’on aura déjà compris à quoi j’en veux venir, à savoir que c’est encore et toujours une croyance métaphysique sur quoi repose notre croyance en la science." [Friedrich Nietzsche]

"Dans la manufacture et le métier, l'ouvrier se sert de son outil ; dans la fabrique il sert la machine."

[Karl Marx]

"En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication." [Bergson]

"Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité."

[Albert Einstein]

"L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique." [Albert Einstein]

"Le progrès technique est comme une hache qu’on aurait mis dans les mains d’un psychopathe." [Albert Einstein]

"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté." [Georges Bernanos]

"Des sciences de la nature est sortie la technique. Elle a tout d’abord été conforme à sa destination : elle a libéré l’homme de ses difficultés, et elle a suscité de nouveaux modes d’existence. Plus tard, elle est devenue ambiguë, dès l’instant où elle a développé parallèlement les chances de progrès et les risques de destruction. Pour finir, elle s’est pervertie, le jour où elle a fait de la production d’objets une fin en soi." [Karl Jaspers]

"Le défi de notre siècle sera de formuler un pacte entre l’homme et la technologie. " [Pascal Chabot]

"On peut définir la Science-Fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain aux progrès de la science et de la technologie." [Isaac Asimov]

"Notre imprudence aveugle se joindra à notre puissance technologique pour produire des effets dévastateurs." [Michael Crichton]

"La religion s'insère entre les fissures du mur de la technologie tel du lierre. Quel que soit l'état de la science, la question de la naissance de l'univers se posera toujours." [Ray Bradbury]

“Je ne crois pas que la littérature ait quoi que ce soit à craindre de la technologie. Au contraire. Plus la technologie progressera, plus les gens s’intéresseront aux possibilités du seul esprit humain." [Isaac Bashevis Singer]

"Les prouesses réalisées par des individus exceptionnels, grâce à leur art et à leur intelligence, tôt ou tard la technologie les rend possibles à tout le monde." [Roland Topor]

"La technique nous écarterait-elle de notre passé, au point de nous le rendre inintelligible ?" [Alexis Philonenko]

"Despote conquérant, le progrès technique ne souffre pas l'arrêt. Tout ralentissement équivalant à un recul, l'humanité est condamnée au progrès à perpétuité." [Alfred Sauvy]

"L'invention technique procède de l'homme seul et non de ses besoins vitaux, mais de ses rêves, c'est-à-dire de ses vrais désirs." [Denis de Rougemont]

"J'échangerai toute ma technologie pour un après-midi avec Socrate." [Steve Jobs]

"La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa." [Michel Serres]

"Nous avons construit un monde où l'intelligence est la premières des facultés, où la science et la technique nous tirent en avant et nous chutons, en produisant plus de misères, de famines, de maladies." [Michel Serres]

"Face à la croissance explosive des techniques de communication de l'information, les capacités de notre cerveau d'acquérir, de stocker, d'assimiler et d'émettre de l'information sont restées inchangées." [Pierre Joliot]

"S'appuyer sur l'expérience du passé devrait suffire à démontrer que la plupart des révolutions technologiques sont issues de recherches dont la seule motivation était le progrès de la connaissance." [Pierre Joliot]

"Loin d’être le surveillant d’une troupe d’esclaves, l’homme est l’organisateur permanent d’une société des objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre." [Gilbert Simondon]

"Afin de se maintenir, l'économie est en permanence obligée de créer et de répandre davantage de technologie. C'est comme si l'enfant à naître dévorait sa mère dans le ventre de celle-ci." [Edward Bond]

"Dans le passé la technologie a été un bienfait pour l'homme, maintenant elle devient un danger. Même en tant de paix elle commence à détruire la terre." [Edward Bond]

"La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme." [Milan Kundera]

"Grâce à la technologie des armes et des transports, le XXème siècle a découvert une barbarie que ni l'Antiquité ni le Moyen Âge n'avait connue, la guerre contre les enfants." [Boris Cyrulnik]

"Avec des nouvelles technologies, ne sommes-nous pas en train d'assister à la disparition inéluctable de l'auteur ou du créateur au profit d'une marque ?" [Paul Virilio]

"La science est devenue un moyen de la technique." [Jacques Ellul]

"Nous sommes actuellement au stade d'évolution historique d'élimination de tout ce qui n'est pas technique." [Jacques Ellul]

"La civilisation technique a un tort énorme : elle n'a pas encore supprimé la mort." [Jacques Ellul]

"Tout ce qui est techniquement faisable et économiquement exploitable doit être mis en oeuvre sans détour préalable par la discussion." [Jürgen Habermas]

"Nos institutions et nos technologies ont changé, mais nos émotions viennent de l’âge de pierre."

[Yuval Noah Harari]

"L’IA est la première technologie de l’histoire humaine qui ne soit pas un outil mais un agent.”

[Yuval Noah Harari]

"La technique est moins importante que les hommes ou que la société, l'important, c'est le projet humain qui est derrière." [Dominique Wolton]

"Nous avons l'impression que les forces économiques, les marchés financiers, les nouvelles technologies, transforment notre vie de tous les jours bien davantage que nos ministres ou nos parlementaires." [Luc Ferry]

"Avenir : Sombre, incertain, complexe mais aussi ouvert, flexible, changeant... Comme l’économie et comme les technologies." [Luc Fayard]

"L’intelligence de l’Homme a progressé au niveau technologique, mais pas au niveau des sentiments." [Monica Bellucci]

"Les jeunes, de nos jours, ne sont plus équipés pour un monde qui, pour l’essentiel, est d’une complexité technique bien supérieure à la formation que leur assure l’école. Personne ne reçoit plus les armes nécessaires pour s’en sortir, s’élever et trouver une structure qui permet de s’insérer dans un monde chaque jour plus cataclysmique." [David Bowie]

"Tout le monde se réclame aveuglément du progressisme, alors que bien des progrès techniques peuvent s’assortir d’aliénations sociales redoutables." [Sylviane Agacinski]

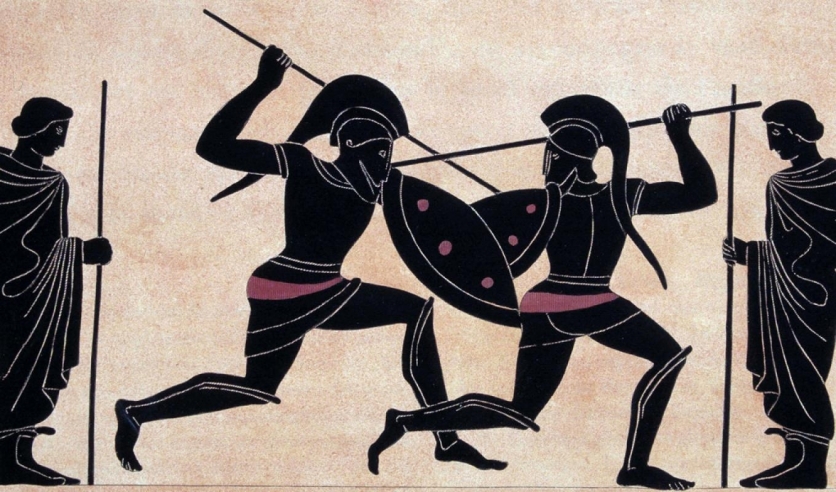

Photo : Pexels - Pavel Danilyuk