Thème du débat : "Les femmes sont-elles des hommes comme les autres?"

Date : 26 février 2016 à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée

Le vendredi 26 février 2016, le café philosophique de Montargis se réunissait pour un nouveau débat autour de cette question : "La femme est-elle un homme comme les autres ?"

Un premier intervenant y répond en parlant d’abord de l’aspect physiologique qui distingue hommes et femmes, par exemple dans la différence musculaire. Statistiquement, la morphologie des femmes semblerait différente des hommes. En dépit de cela, du point de vue sociologique ou psychologique, rien ne devrait permettre de distinguer les droits des hommes et ceux des femmes : en cela, l’objet du débat de ce 26 février n’aurait pas lieu d’être.

Or, la question de la séance, "La femme est-elle un homme comme les autres ?", est loin d’être incongrue. D’abord, le thème de la séance du café philo a été voté à la majorité, il est donc apparu comme pertinent et il ne choque personne : c’est la preuve qu’il y a matière à débat.

D’emblée, hommes et femmes sembleraient n’être en effet pas mis sur le même pied d’égalité. C’est vrai dans les théocraties ; cela l’est tout autant dans les démocraties laïques. Dans nos pays modernes, il y a des différences de salaires et d’emplois indéniables et les tâches domestiques apparaissent dans leur grande majorité inégalement réparties. La question qui sous-tend aussi ce débat est celle de savoir pourquoi les hommes n’aident pas plus les femmes – leurs compagnes, leurs mères, leurs filles ou leurs sœurs – à aller vers plus d’équité. Ce sont les femmes qui se battent toutes seules – les suffragettes, les Femen – et il semblerait que les hommes profitent de leurs avantages et ne cherchent pas à changer l’ordre des choses. Il est également dit en ce début de soirée que les femmes feraient-elles la même chose que les hommes dans la situation inverse.

Une intervenante réagit au sujet de la différence physiologique homme/femme : sur le plan physique, le cerveau est de 1300 cm³ pour les femmes comme pour les hommes (voir aussi ce lien). Par ailleurs, biologiquement, "le sexe fort est plutôt la femme", est-il encore dit. En pédiatrie, par exemple, il naît plus de garçons que de filles mais cette différence se renverse au bout d’une année en raison d’une mortalité infantile qui touche plus les garçons que les filles. L’espérance de vie est d’ailleurs de manière générale, plus longue chez les femmes que chez les hommes : "les femmes ne sont pas si faibles que cela". Et si, morphologiquement, la femme n’est pas un homme comme les autres, les différences ne sont parfois pas là où on le penserait.

Bruno souhaite s’interroger sur la notion d’homme et de femme. Qu’est-ce qu’une femme et qu’est-ce qui se joue réellement ? L’aspect biologique, la sexualité ou la maternité ? La question, ensuite, telle qu’elle est posée, "La femme est-elle un homme comme les autres ?", pose une sorte d’ambivalence : le jeu de mot entre "homme", genre masculin, et "homme", espèce humaine. De ce point de vue, la question de ce soir est provocatrice car elle sous-entendrait que la femme serait posée comme un "sous-genre" de l’homme. D’ailleurs, grammaticalement le genre masculin l’emporte sur le genre féminin. D’emblée, il y a un problème. Et ce problème peut être décortiqué si l’on revient au cœur du sujet : qu’est-ce que qu’une femme ?

Un participant dit qu’il convient de faire la différence entre genre masculin et genre féminin, qui renvoie à cette fameuse théorie du genre. La notion de genre sous-entend une idée socio-culturelle : la femme dans la Genèse, dit une personne du public, est issue de la côte d’un homme et non pas de Dieu.

Bruno revient sur cette notion physique. Il a été dit que morphologiquement il y ait une différence homme/femmes. Un documentaire a été fait sur ce sujet : Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes ? (à voir ici) Des scientifiques se sont aperçus que cette différence morphologique s’expliquait par le darwinisme : à l’aube de l’humanité, les hommes se battaient pour obtenir les meilleurs morceaux de viandes pour se nourrir, laissant les restes aux femmes. Et cette habitude est restée ancrée encore aujourd’hui. Or, cette habitude ne tient pas car, scientifiquement, les femmes ont besoin de plus de viandes que les hommes (règles, maternité).

Un participant revient au cœur de la question pour revenir sur cette ambivalence évoquée. "La femme est-elle un homme comme les autres ?" Comment résoudre le problème des termes homme/femme ? Sans doute en traduisant cette question dans une autre langue, en l’occurrence le latin. Dans cette langue, on a femina, vir et homo. On dit :"femina homo est" et non pas "femina vir est". De même, on dira "vir homo est" et non pas "femina vir est". Dans le sujet français "La femme est-elle un homme comme les autres ?", il est posé la proposition que la femme appartient au genre humain, ce qui va de soi et logique. Mais cela peut être intéressant philosophiquement sur la question de l’égalité ou inégalité des sexes. Est-elle sociologiquement et génétiquement construite ? Va se poser la question du genre humain. Si je dis "un homme est un homme", quel homme parle lorsque je dis cela : le vir ou le homo ? Au nom de quoi et de qui parle-t-on ? Lorsqu’une femme parle, est-ce en tant qu’être humain (homo) ou en tant que genre féminin (femina) ? Sur la question des genres, en américain, le terme qui correspond à "genre" est "genus". "Gender", que l’on a traduit en "genre", ne correspond au "genus" de "générique". Il correspond au "genre" de "monsieur" ou "madame".

Sur la théorie des genres, dit Claire, la question théorique "Est-ce que la femme est l’égal de l’homme ?" est vite balayée par les considérations biologiques. La réponse philosophique peut être à rechercher chez Platon : "La femme enfante tandis que l’homme engendre". Mais l’aspect politique et social peut être questionné : est-ce que les conditionnements qui nous formatent font que la femme va agir de manière telle que la société la construite ? Quel est l’acquis et l’innée ? Sur l’instinct maternel, deux grands courants philosophiques se construisent : l’universalisme et le différentialisme ou l’essentialisme. La question de ce soir, "La femme est-elle un homme comme les autres ?", n’est pas une question vaguement machiste. Simone de Beauvoir (Le Deuxième Sexe), qui a inspiré profondément le féminisme moderne basculait d’ailleurs, d’une théorie à une autre. La question est aussi de savoir si l’espèce humaine est une ou deux. Platon disait que la femme enfantait et que l’homme engendrait. Il ajoutait que cette différence naturelle ne pouvait pas être extrapolée dans la sphère politique et sociale, en précisant que la femme restait inférieure à l’homme. Aristote dénonçait cet universalisme. Pour lui, la femme était fondamentalement inférieure à l’homme et condamnée à rester au foyer.

La femme devrait-elle être identique ou non à l’homme ? Le débat au lieu jusque dans les courants féministes aujourd’hui : certains prônent une égalité dans la différence. La femme aurait des différences innées (la maternité par exemple) mais elle doit être intégrée dans la société pour sa cohésion. Le débat sur le genre a pris un visage frappant avec la théorie du genre qui admet qu’une femme est conditionnée dès sa plus tendre enfance, que ce soit dans les goûts (le rose et le bleu) ou l’éducation : "La passivité qui caractérisera essentiellement la femme "féminine" est un trait qui se développe en elle dès ses premières années. Mais il est faux de prétendre que c'est là une donnée biologique ; en vérité, c'est un destin qui lui est imposé par ses éducateurs et par la société" écrivait Simone de Beauvoir. Une participante parle d’un magasin de Montargis qui avait organisé une campagne d’affichage : "Plus tard je serai infirmière" disait une petite fille, tandis qu’un garçon disait : "Plus tard je serai médecin". "Plus tard je serai gourmande" disait la petite fille, tandis que le garçon avait cette phrase : "Plus tard, je serai pilote de chasse". Cette différentiation se voit jusque dans les manuels scolaires : le papa lit le journal tandis que la maman repasse ou fait le ménage.

Un intervenant parle des droits sociologiques et politiques. La question est aussi de savoir ce qui a créé ces différences. Pour une participante, la place de la femme dans la société est restreinte du fait de sa maternité. La femme qui souhaite avoir un enfant accouche et parfois allaite : cette réalité est un frein à son insertion sociale. Comment égaliser ?

La maternité – "La femme est un réceptacle" disait Thomas d’Aquin – est posée comme un désavantage. Dans l’histoire, le pouvoir a toujours été accaparé par les hommes : "On persuade l'enfant que c'est à cause de la supériorité des garçons qu'il leur est demandé davantage ; pour l'encourager dans le chemin difficile qui est le sien, on lui insuffle l'orgueil de sa virilité" écrivait Simone de Beauvoir. Or, enfanter, allaiter et élever un enfant offre un pouvoir d’éducation à la femme. Pour le coup, ce pouvoir génital aurait été retourné par les hommes de pouvoir à l’encontre des femmes.

Pour une autre personne du public, la conception que l’on a du sexe n’est pas seulement physique. Elle est aussi intellectuelle et idéologique. Elle s’est formée au fil des millénaires et c’est une question de pouvoir. Or, la maternité n’est pas un problème en soi. Elle l’est parce que la plupart des entreprises sont dirigés par des hommes : ils pensent que leur entreprise va perdre de l’argent. Ce qui est une vue de l’esprit : rien n’empêche un homme de prendre un congé parental et la société ne s’appauvrit pas en raison d’une grossesse ou d’une naissance !

Pour un participant, l’homme et la femme sont complémentaires, morphologiquement et psychologiquement : un plus un pourrait bien faire trois voire plus. Si l’homme et la femme serait complémentaire, alors il n’y aurait pas de différence fondamentale – a fortiori d’opposition et de confrontation – entre l’homme et la femme. Ils auraient donc chacun des rôle à jouer.

Pour une participante, les genres masculins et féminins évoluent dans la société : des jeunes gens allant chez l’esthéticienne, des papas élevant leurs enfants, et cetera. La femme a du mal à trouver sa place mais les hommes jeunes ont autant d’interrogation sur leur position : comment s’insérer dans la société, comment donner leur place à leur campagne. Ce qu’Élisabeth Badinter a montré dans son ouvrage XY.

Il est dit que la société bouge avec des femmes de plus en plus présentes dans le milieu politique, économique ou culturel. Une place bien maigre, dit en substance une intervenante. L’historicité du pouvoir masculin est toujours présent, d’autant plus avec la problématique de la maternité qui nécessite de la femme une forme de protection. Cette protection a son corollaire négatif : la victimisation, généralisée aujourd’hui dans l’ensemble de la société. Le chemin est long avant que la femme ne devienne un homme comme les autres dans nos sociétés. Et encore, dit une participante, les métiers se féminisent très souvent dans des métiers… moins bien payés.

Pire, les jeunes femmes d’aujourd’hui sembleraient s’être désintéressées du féminisme pour emprunter des voies traditionnelles, quitte à abandonner leurs études supérieures. Bruno parle d’un article du Monde daté du 27 février 2016 : "Le travail des mères fait le succès des enfants et du couple… Les femmes dont les mères travaillaient quand elles étaient enfant ont plus de chance de trouver du travail, d’avoir des postes à responsabilité. Elles gagnent en moyenne plus que celles dont les mères étaient au foyer… De même, les hommes élevés par des mères bosseuses contribuent davantage que les autres aux tâches domestiques et passent plus de temps à s’occuper de leur famille… Les mères qui ont un emploi transmettent à leur fille des informations, des façons de faire utiles aux entreprises pour y faire carrière." Mais avec la crise économique, les jeunes femmes choisissent ou sont contraintes d’abandonner une carrière professionnelle, soulignait Élisabeth Badinter. Finalement, la vraie question de ce soit serait : "Les femmes peuvent-elles faire comme les hommes ?"

La question de ce soir est-elle une généralisation de mauvaise aloi, se demande un intervenant. Il ajoute que la prise de conscience sur l’égalité homme/femme est venue par la force des choses, avec les guerres (les femmes qui remplaçaient les hommes dans les usines), avec le boom des Trente Glorieuses, mais pas tant avec les réflexions des féministes ou des intellectuels. D’ailleurs, ce mouvement semblerait faire machine arrière, comme le dit Élisabeth Badinter. Et lorsque la société est fragile ce sont souvent les faibles et les femmes qui trinquent en premier. Bruno précise que l’égalité homme/femme est très souvent restreinte à l’égalité ou l’inégalité domestique, au détriment de l’inégalité économique, salariale ou politique. Et puis, ajoute-t-il, parler de cette inégalité c’est aussi se pencher sur la violence intrinsèque, que Pierre Bourdieu avait étudié dans son ouvrage La Domination masculine : "Le masculin et le féminin sont les créations culturelles d’une société fondée, entre autres hiérarchies, sur une hiérarchie de genre". La violence domestique, dit une participante, est proprement masculine. Par contre, dans l’histoire, les souveraines sont aussi violentes que les hommes : les femmes au pouvoir sont des hommes comme les autres.

D’après une participante, l’évolution dans les mentalités existe, par rapport à ce qu’ont connu nos mères et nos grand-mères. Le patriarcat semblerait disparaître. De la même manière, les jeunes hommes sembleraient ne plus chercher à paraître "mâles" mais à utiliser des produits de beauté jusque là réservés aux femmes. Finalement, dit Bruno, la vraie question ne serait-elle pas : "Les hommes sont-ils des femmes comme les autres ?"

Dans le couple, dit Claire, même s’il y a une évolution dans le rôle que prennent les femmes et les hommes, notamment dans les tâches domestiques, l’homme reste plutôt le sujet de la relation et la femme l’objet. Et c’est cette relation objet/sujet qui a articulé la dialectique du maître et de l’esclave de Hegel. Il y a deux consciences distinctes : la conscience A (l’homme) a un désir fort de reconnaissance. Dans "un combat à mort" - purement métaphorique ! – l’homme va tenter de nier l’autre pour qu’il soit asservi. La conscience B (la femme) va se soumettre à la conscience A mais, en évoluant, la conscience A va se trouver soumis à la conscience B qui se rend indispensable et devient maître. Dans la partie finale de la dialectique, les deux consciences se rendent compte que la situation de dominant et de dominé n’est pas viable et l’on va se trouver dans une situation d’égalité. Elle peut être atteinte dans certains couples. Il se pourrait même que la société arrive à cette égalité, voire à une supériorité de la femme sur l’homme. Cette supériorité est d’ailleurs présente dans la mythologie comme dans certains exemples (reine de Saba, tribus indiennes).

Mis attention ! Pour Françoise Héritier, le matriarcat est en réalité un mythe. Malgré des tentatives de sociétés matrilinéaires et la transmission des terres par les filles par exemple, les femmes n’ont jamais eu le pouvoir politique. Les évolutions sociales lentes n’ont jamais permis aux femmes d’être des hommes comme les autres.

Pour faire l’historique du couple, peut-être faudrait-il s’interroger sur l’histoire de la séduction, dit une nouvelle personne du public. À l’origine, l’homme choisissait la femme pour des raisons de procréation. Si les origines de la relation homme/femme viennent de ce postulat-là, cela prédéterminerait des rôles bien définis dès la nuit des temps.

Une intervenante aborde de nouveau ce problème de l’inégalité homme/femme. Elle considère que "ce sont les femmes qui élèvent les garçons comme les filles… qui font les femmes soumises et les hommes machos !" : "Les femmes se forgent à elles-mêmes les chaînes dont l’homme ne souhaite pas les charger" disait Simone de Beauvoir. Les femmes qui brisent les barrières pour prendre des responsabilités jusque-là réservés aux hommes sont régulièrement saquées comme s’il ne leur était pas permis de décloisonner certaines fonctions. L’entretien du système d’inégalité arrange beaucoup de personnes, dont les hommes au pouvoir, que ce soit les politiques ou les responsables du CAC 40.

La religion semblerait avoir son rôle à dire. Les religions monothéistes, dit une personne du public, y compris là où les croyantes sont si nombreuses, "rabaissent les femmes". Des femmes qui sont autant victimes que les auteurs de leur propre aliénation. En effet, lorsque l’affaire du voile islamique a éclaté dans les années 90, elle est partie de lycéennes qui voulaient marquer leur défiance vis-à-vis du système. C’était un acte de revendication ("punk") troublant. Le voile ne pose pas simplement la question de la liberté religieuse. Les femmes sont invitées à se couvrir, "se cacher" – et pas les hommes. Cela pose un réel problème d’égalitarisme dans nos sociétés laïques.

Cette subordination des femmes par rapport aux hommes est-elle tenable ? Pour un participant, la soumission, si soumission il y a, n’est pas une culpabilité mais une forme d’aliénation, qui est cependant à relativiser en fonction du poids de la culture, de la tradition et du voisinage.

D’après un participant, les femmes pourraient-elles se contenter de cette inégalité, de ne pas être des hommes comme les autres, voire s’en feraient complices ? D’après Claire, accepter un quota pour telle ou telle situation (monde politique, monde de l’entreprise, et cetera) serait accepter de se porter en victime pour finalement demander aux hommes de faire quelques concessions de partage. Imposer un quota c’est se porter en tant qu’être de genre féminin et non pas en tant qu’être porteur de pensée politique. Peut-être aussi que le retour de l’égalité passerait par la disparition de certains comportements clivant comme la galanterie.

Bruno conclut en parlant d’abord de l’aspect identitaire qui semblerait fondamental selon des intellectuels comme Élisabeth Badinter. Une éducation doit en prendre compte afin que garçons et filles, malgré leurs différences, puissent trouver leur propre équilibre et puissent par la suite se rencontrer et trouver une forme de connivence en société et/ou au sein du cercle privé. L’aspect biologique et maternité a été abordé au cours de cette soirée : or, c’est sans doute un faux problème car le patriarcat (le matriarcat étant a priori une "vaste légende urbaine") s’est réfugié derrière la maternité pour justifier la domination/protection de l’homme, jusqu’à la violence masculine traitée par Pierre Bourdieu. Or, les femmes au pouvoir sont aussi violentes que les hommes. De ce point de vue, les femmes sont des hommes comme les autres. Si bien que l’on constate que les archétypes prêtés aux hommes et aux femmes ne tiennent pas la route. Certes, dans la symbolique freudienne, le pénis peut être symbolisé par le couteau ou l’épée ; cependant, la conquête et le pouvoir peut aussi être féminine. Les femmes ont-elles justement la possibilité de prendre le pouvoir, d’être des hommes comme les autres ? C’est tout le cœur des combats féministes. Certains courants ont encouragé durant les années 70 la scission entre hommes et femmes, jusqu’à prôner l’homosexualité comme solution : "[L'homosexualité féminine est] pour la femme une manière parmi d'autres de résoudre les problèmes posés par sa condition en général, par sa situation érotique en particulier", disait Simone de Beauvoir. Parmi les mouvements engagés et modernes figurent les Femen. Les critiques que l’on entend sur les Femen mérite que l’on s’y intéresse. Qu’est-ce qui gêne chez les Femen ? Leur lutte contre la domination masculine ou les dictatures machistes ? Leur combat contre l’excision ? Pas du tout. Ce qui dérange chez les Femen c’est que leur mouvement est emprunt de violence et de radicalité. Ce serait sans ce type de protestations (happenings, poitrines violemment dénudées sur des lieux publics voire "sacrés") qui gênerait car, dans l’inconscient collectif, la femme est douce, pacifique, aimante et discrète. Les Femen contribuent à bousculer cette image au nom de l’égalité sociale entre hommes et femmes. Cette égalité est la condition pour une société apaisée et harmonieuse car "quand un sexe souffre, l'autre aussi" (Margaret Mead).

La séance suivant du café philosophique de Montargis aura lieu le vendredi 1er avril 2016 et aura pour sujet : "Peut-on rire de tout ?" Ce sujet a été choisi par les organisateurs et animateurs du café philo.

Philo-galerie

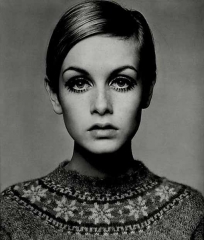

Les illustrations de cet article sont des photographies du mannequin Twiggy Lawson.

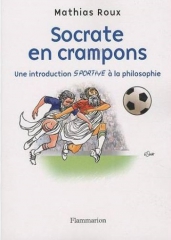

Mathias Roux est professeur agrégé de philosophie. Auteur d'un essai sur le football Socrate En crampons, il explique en quoi le football peut-être sujet à disserter. Il évoque l'arbitrage vidéo, la violence dans les stades et les nombreux débats qui agitent le monde du foot. Un entretien très instructif.

Mathias Roux est professeur agrégé de philosophie. Auteur d'un essai sur le football Socrate En crampons, il explique en quoi le football peut-être sujet à disserter. Il évoque l'arbitrage vidéo, la violence dans les stades et les nombreux débats qui agitent le monde du foot. Un entretien très instructif.

Le café philosophique de Montargis proposera sa prochaine séance le vendredi 26 février 2016, à 19 heures, à la brasserie du centre commercial de La Chaussée. Le débat portera sur cette question : "La femme est-elle un homme les autres ?"

Le café philosophique de Montargis proposera sa prochaine séance le vendredi 26 février 2016, à 19 heures, à la brasserie du centre commercial de La Chaussée. Le débat portera sur cette question : "La femme est-elle un homme les autres ?"