Café philo janvier 2025

Café philosophique de Montargis - Page 57

-

-

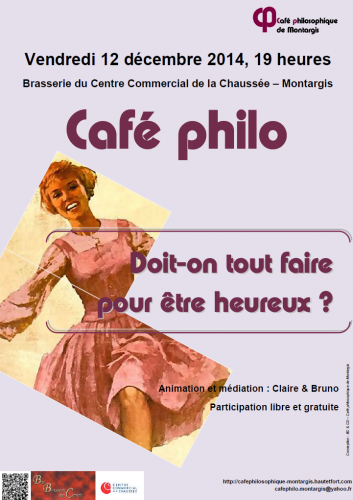

MERCI AUX PARTICIPANTS DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2014

Le café philosophique de Montargis a réuni, pour sa séance du 12 décembre 2014, environ 100 personnes. Un gros succès pour ce 45e rendez-vous de la Chaussée ! Le débat s'intitulait : "Doit-on tout faire pour être heureux ?"

Bientôt, sur ce site, vous retrouverez le compte-rendu de la dernière séance de cette saison.

La prochaine séance du café philosophique de Montargis aura lieu le vendredi 30 janvier 2015 à 19 heures, à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée pour un débat intitulé : "Le langage trahit-il la pensée ?"

-

CAFÉ PHILOSOPHIQUE DE MONTARGIS : "DOIT-ON TOUT FAIRE POUR ÊTRE HEUREUX?"

La prochaine séance du café philosophique de Montargis aura lieu le vendredi 12 décembre 2014 à 19 heures à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée.

Le débat sera intitulé : "Doit-on tout faire pour être heureux ?"

-

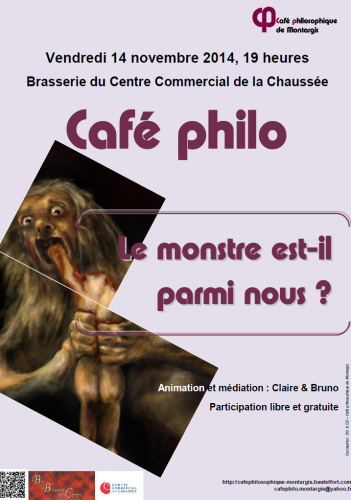

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE : "LE MONSTRE EST-IL PARMI NOUS?"

Thème du débat : "Le monstre est-il parmi nous ?"

Date : 14 novembre 2014 à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée

Le vendredi 14 novembre 2014, environ 65 personnes pour une nouvelle séance du café philosophique de Montargis qui portait sur cette question : "Le monstre est-il parmi nous?"

Une telle question en amène une autre : "Qu'est-ce qu'un monstre ?" Un premier participant parle de cette ambivalence : le monstre est autant celui est tapi au fond de nous (ce sont les notions de pulsion de vie et pulsion de mort, étudiées par Sigmund Freud) que le monstre que l'on trouve en société (ceux que l'on peut voir, par exemple, dans les phénomènes de foules). Voir aussi ce texte de Freud.

D'après la définition du Robert, le monstre est un être ou un animal fantastique et terrible. Le dictionnaire parle d'anormalité et de laideur. La normalité n'étant ni plus ni moins que cette norme définie collectivement – explicitement ou implicitement- pour une vie en société harmonieuse. Le monstre est également cette personne au physique et au comportement monstrueux. On peut penser au film Freaks (cf. cet extrait vidéo).

Claire rebondit d'emblée sur cette notion de "monstre en nous que nous ne connaissons pas" en évoquant l'expérience de Milgram, cette expérience scientifique qui avait pour objectif de transformer un citoyen lambda en bourreau – en monstre. Mettre à mort l'autre nous semble a priori complètement inenvisageable, sauf à être animé par un but tel que sauver sa vie, celle de ses proches, voire gagner une grosse somme d'argent. Or, l'expérience de Milgram nous enseigne que nous ne savons pas qui nous sommes. Elle nous enseigne par ailleurs que lorsqu'une autorité – politique, religieuse et scientifique – nous impose quelque chose; il est très difficile de désobéir. C'est le procès d'Eichmann qui met en évidence cela : "Je n'ai fait qu'obéir aux ordres", assurait-il. (cf. vidéo en ligne et texte d'Hanna Arendt).

Le monstrueux serait dans la situation et il n'y aurait finalement de monstres que dans l'excès. Le monstre serait celui qui dépasserait les limites, en passant à l'acte. Pour exorciser nos pulsions et nos peurs , dit un intervenant du café philo, on aime à l'objectiver en les mettant en scène au cinéma ou dans des romans. Définir un monstre, dit également Claire est un acte "clivant". L'autre serait désigné comme monstrueux en partie parce que cela permet de se dédouaner soi-même : "Ce n'est pas moi, c'est l'autre !" ou "C'est une bête !" (Aristote).

L'obéissance face à une autorité supérieure peut être combattue, dans le cadre d'un conflit extérieur – et aussi intérieur ! Je m'oblige à être responsable, à ne plus être lié à un pouvoir contraignant. Le caractère monstrueux de certains actes peut se trouver dans une injonction similaire à l'expérience de Milgram, par exemple dans Le Choix de Sophie. Cette dernière, en étant contrainte à choisir entre ses deux enfants – lequel sera tué – doit assumer une responsabilité terrible. La liberté impose la responsabilité.

Le monstre, dit un autre participant, peut être, certes, réveillé par une contrainte extérieure. Mais il peut aussi surgir de notre fait, consciemment ou inconsciemment. La contrainte de Milgram peut être liée d'ailleurs à des pulsions enfouis : "On tire la manette parce que cela réveille en nous quelque chose... Il y avait une barrière et cette barrière est franchie." D'ailleurs, ajoute Bruno, le "parmi nous" du sujet de ce soir évoque à la fois le "nous" individuel mais aussi le "nous" collectif.

Le monstre, ajoute Claire, n'est pas en lui-même monstrueux. Mais on parle de caractère monstrueux lorsque l'on remarque une frayeur face à une personne ou à un acte qui effraient. Qu'est-ce qui nous effraie ? Ce que l'on ne connaît pas ? Ce que l'on ne pense pas pouvoir faire ou penser ? Quelque chose de "monstrueux", dans le langage courant, est également quelque chose de colossal, en dissymétrie, nous écrasant. Le terme de "monstrueux" n'est pas sans connotation positive lorsque l'on parle de "monstres sacrés" pour parler d'un artiste par exemple. La définition du monstre n'existe pas en soi : c'est quelque chose qui naît d'un jugement, qu'il soit positif ou négatif.

Pour un autre intervenant, il devrait y avoir une échelle de degrés dans cette monstruosité. Quoi de commun entre un acte criminel délibéré, un effet de groupe plus subi que voulu ou l'enrôlement dans une armée. Dans un acte monstrueux commis par soi-même, il pourrait y avoir délibération. Nous avons tendance, dit un participant, à parler des "monstres", de "nos" monstres, en oubliant cette passivité qui, elle aussi, peut être monstrueuse.

Ces critères de morale (individuelle, sociale, politique, etc.), ce qui est admissible ou non, fluctuent selon les périodes et rendent difficile la compréhension et l'encadrement de la monstruosité. Montesquieu, dans l'Esprit des Lois, considère d'ailleurs qu'il y a autant de morales qu'il y a de cultures et de sociétés. Blaise Pascal ne dit pas autre chose : "Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà". Une participante évoque la première guerre mondiale et la monstruosité de ce conflit et surtout des personnes qui l'ont organisé – généraux ou hommes politiques. Une telle réflexion s'applique pour d'autres événements : seconde guerre mondiale, guerre d'Algérie, etc. Des faits monstrueux susceptibles de réveiller les monstres qui sont en nous.

Freud dit, dans Malaises dans la Civilisation, qu'en nous certaines choses peuvent nous amener à commettre des actes monstrueux. Il faut se méfier de soi-même, dit le psychanalyste. Or, ajoute-t-il, il faut faire attention à ce que la société ne fasse pas culpabiliser les personnes qui sortent des limites. Et si aucun moyen ("média") cathartique ne permet de faire vivre ses sentiments monstrueux ou excessifs, on peut être amené à les commettre pour faire descendre la pression. Il est très dangereux pour une vie d'être humain, ajoute-t-il, d'occuper son Surmoi – la morale – et à complètement censurer de trop les désirs et toutes les pulsions qui font de moi ma singularité – "dans l'excès". Cela va, un moment, faire sauter tous les verrous. Il y a une forme de responsabilité collective à condamner autrui qui est en dehors de la norme, au risque que cette personne commette un acte monstrueux. Georges Canguilhem écrit, dans Le Normal et le Pathologique qu'il y a monstruosité lorsque l'on sort de la norme. Or, qu'est-ce que la norme en France et dans les sociétés occidentales ? La norme, déplore-t-il, est la "moyenne". On nivelle par la moyenne ce qui paraît comme normal et ce qui est au-dessus ou au-dessous est considéré comme "monstrueux". Monstrueux ou fou, comme le dit Antonin Artaud dans Van Gogh le Suicidé de la Société : le peintre génial qu'était Vincent Van Gogh, a été mis à mort par la société de l'époque car il était monstrueux. Il était, en réalité, au-dessus de la moyenne sociale : un Surhomme nietzschéen. cf. texte d'Artaud.

Si le monstre est parmi nous, que devons-nous en faire ? Les hommes ayant acquis des actes monstrueux doivent-ils être considérés comme inhumains ? Auquel cas, on les punit. Ou bien, on se dit que les monstres n'existent pas en nous et qu'il n'y a que des gens différents ; dans ce cas, on les soigne, on les considère comme des être humains. Ainsi, Robert Badinter affirme-t-il dans sa plaidoirie pour la défense de Patrick Hanry que tout homme ayant commis un acte criminel, aussi monstrueux soit-il, n'était pas perdu pour l'Humanité. Il pouvait être "réparé". Florence Aubenas s'occupe en prison de l'humanité de chacun. Une peine de prison "juste" permet de faire comprendre à une personne condamnée la gravité d'un acte mais aussi de le réinsérer.

Le débat porte sur une solution apportée pour lutter contre les monstres qui sont parmi nous, ceux qui mettent en danger la société : la peine de mort. Un tel débat n'est jamais clos, même en 2014. Claire rappelle que les exécutions ont été longtemps publiques. Et non seulement publiques mais suivies par des foules nombreuses, au point de troubler l'ordre et de contraindre l'administration à tuer les condamnés discrètement dans les enceintes fermées des prisons, à l'aube. Michel Foucault le montre dans son ouvrage Surveiller et Punir. Le monstre ne serait-il pas autant celui que l'on exécute que le public qui réclame sa tête ?

Finalement, ne serions-nous pas tous des monstres ? se demande un participant, y compris dans nos comportements passifs et dans notre docilité. Dans ce cas, la non-assistance en personne en danger pourrait être dans ce cas considérée comme une monstruosité. "Qui sommes-nous pour juger ?" se demande une intervenante lors de ce café philosophique.

Jean-Paul Sartre ne dit pas autre chose lorsqu'il lance en 1945 au cours de sa conférence L'Existentialisme est un Humanisme, au sortir de la seconde mondiale, que l'homme est responsable de tout ce qu'il fait et responsable pour l'humanité tout entière. Une telle affirmation choque le public, à telle enseigne que le terme d'existentialisme sera longtemps considéré comme une insulte. Et l'existentialiste, un monstre !

Dans un même ordre d'idée, Socrate, le premier philosophe, était l'empêcheur de tourner en rond (on peut penser à la maïeutique). Personnage public accusé de pervertir la Cité, il est contraint au suicide en 399 av JC. À l'instar du premier des philosophes, le monstre est considéré comme celui qui est perdu pour l'Humanité ou pour la Cité.

Un participant considère ceci : le fait de désigner le monstre permet de pointer du doigt une personne différente que l'on rejette, que l'on considère comme inhumaine et perdue pour la société, alors qu'il serait plus intéressant d'observer le cheminement qui a mené à cet excès. Condamner en bloc empêche les analyses de toutes les petites transgressions qui ont amené à un fait monstrueux. Nous avons beau nous croire à l'abri d'actes de ce type, qui peut certifier à 100 % qu'il refuserait d'actionner les manettes lors d'une expérience de Milgram (comme l'a montré de nouveau l'émission récente "Le Jeu de la Mort") ? Cf. lien Youtube. Les entreprises de massacres collectifs partent sur ce postulat que chacun peut être éligible au rôle de bourreau. Lorsque la mort et le crime deviennent une norme dans un groupe (il est cité l'exemple du gang des barbares et la mort d'Ilian Halimi), qui peut avoir le courage d'aller contre ? Ce qui est admissible c'est ce que tout le monde fait. Un participant cite l'exemple d'une tribu africaine qui, pendant des siècles, avait pour habitude de manger leurs ennemis morts : un tel rituel était considéré comme un acte religieux et symbolique et non pas monstrueux. Le monstre est celui qui ne fait pas comme tout le monde et lorsque l'on commet collectivement le mal, le monstre sera celui qui saura dire : "non !"

Un philosophe s'est intéressé à cela : dans l'Histoire de la Folie à l'Âge classique, Michel Foucault montre que le fou est celui qui est monstrueux à une certaine époque donnée. Dans Surveiller et Punir, celui qui commet l'inadmissible, est enfermé, mis en asile ou en prison afin de l'isoler du reste de la société parce qu'elles sont considérées comme dangereuses. C'est aussi une manière de fermer les yeux sur la monstruosité.

Bruno clos ce débat par une citation de Blaise Pascal : "Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradictions, quel prodige ? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers.

En fin séance, les participants élisaient le sujet du débat suivant, programmé le vendredi 12 décembre 2014. Trois sujets étaient proposés : "Qu'est-ce qu'un vrai cadeau ?", "On rêve ou quoi ?" et "Doit-on tout faire pour être heureux ?" C'est ce dernier sujet qui est choisi.

Philo-galerie

Les illustrations de ce compte-rendu sont des reproductions d'affiches de films fantastiques des années 50. La première illustration, qui est celle utilisée pour l'affiche, est une reproduction de Goya, Saturne dévorant un de ses fils.

-

"DOIT-ON TOUT FAIRE POUR ÊTRE HEUREUX ?"

Le café philosophique de Montargis proposera sa prochaine séance le vendredi 12 décembre, à partir de 19 heures, à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée. Le débat proposé portera sur cette question : "Doit-on tout faire pour être heureux ?"

Le café philosophique de Montargis proposera sa prochaine séance le vendredi 12 décembre, à partir de 19 heures, à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée. Le débat proposé portera sur cette question : "Doit-on tout faire pour être heureux ?"Ce dernier café philo de l'année traitera du bonheur. "Tous les hommes recherchent d'être heureux" affirme Pascal. Le bonheur est un Saint Graal vers lequel chacun s'efforce de tendre. Faut-il pour autant qu'il soit notre priorité absolue ? Que vaut le bonheur ? État de plénitude, son étymologie signe notre impuissance à l'atteindre... puisque le "bon-heur" c'est la chance.... Si être heureux ne dépend pas de moi, pourquoi y courir après ? Peut-il être accidentel d'être heureux ? Quelle doit être la valeur de l'existence, la morale ?

Ce sont autant de questions qui pourront être débattues avec les participants du café philo, le vendredi 12 décembre, à 19 heures, à la Brasserie du Centre commercial de la chaussée. La participation sera libre et gratuite.

-

MERCI AUX PARTICIPANTS DE LA SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2014

Le café philosophique de Montargis a réuni, pour sa séance du 14 novembre 2014, de 65 à 70 personnes. Le débat s'intitulait : "Le monstre est-il parmi nous ?"

Bientôt, sur ce site, vous retrouverez le compte-rendu de la dernière séance de cette saison.

La prochaine séance du café philosophique de Montargis aura lieu le vendredi 12 décembre 2014 à 19 heures, à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée pour un débat intitulé : "Doit-on tout faire pour être heureux ?"

-

CAFÉ PHILOSOPHIQUE : "LE MONSTRE EST-IL PARMI NOUS?"

La prochaine séance du café philosophique de Montargis aura lieu le vendredi 14 novembre 2014 à 19 heures à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée.

Le débat sera intitulé : "Le monstre est-il parmi nous ?"

-

LES MONSTRES SONT-ILS PARMI NOUS ?

Le café philosophique de Montargis proposera sa prochaine séance le vendredi 14 novembre, à partir de 19 heures, à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée. Le débat proposé à tous les amoureux de la philosophie portera sur cette question : "Le monstre est-il parmi nous ?"

Le café philosophique de Montargis proposera sa prochaine séance le vendredi 14 novembre, à partir de 19 heures, à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée. Le débat proposé à tous les amoureux de la philosophie portera sur cette question : "Le monstre est-il parmi nous ?"Les participants seront invités à s’interroger sur ce terme de "monstre". Que qualifie-t-il ? Un être effrayant ? Un fou ? Une personne anormale ? Dans ce cas, comment qualifier normalité et anormalité ? De plus, lorsque l’on s’interroge sur cette question "Le monstre est-il parmi nous ?", que désigne le "nous" ? L’humanité, notre environnement ou bien moi-même en tant que personne ?

Voilà autant de points qui seront soulevés le vendredi 14 novembre 2014 à partir de 19 heures, à la Brasserie du centre commercial de La Chaussée.

Participation libre et gratuite.

-

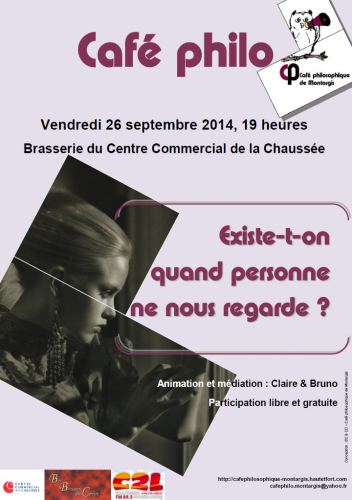

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE "EXISTE-T-ON QUAND PERSONNE NE NOUS REGARDE ?"

Thème du débat : "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?"

Date : 26 septembre 2014 à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée

Le café philosophique de Montargis faisait sa rentrée le vendredi 27 septembre 2014 pour un débat intitulé "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?" Il s'agissait du 43ème débat du café philo et le premier de cette saison 6.

Un premier intervenant s'interroge ainsi au sujet de la question posée pour le débat du jour : "Je suis admiré pour ce que je souhaite être ou je suis admiré pour ce que je suis? Et pourtant, je reste le même". Mais que se passe-t-il lorsque le regard d'autrui n'est pas là ?

Un autre intervenant considère qu'il y a trois temps dans cette notion d'existence : on existe par soi-même (c'est le rapport de soi à soi), on existe par rapport aux autres (de soi à autrui) et on existe par rapport à l'univers. Notre rapport avec autrui aurait donc plusieurs réalités, même chacun pourrait vivre seul sur une île déserte pour s'interroger sur l'univers !

Dans le sujet de ce café philo, "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?", dit Claire, il convient en effet de s'interroger sur le terme centrale "exister". L'existence désigne a priori la réalité. Nous n'existons pas par rapport à quelque chose ou à quelqu'un : nous sommes tous des réalités comme la table est une réalité. Le regard de l'autre ne viendrait donc pas intervenir dans ma réalité. Quant à la réalité humaine, au sens philosophique du terme, l'existence se définit comme le témoin de cette réalité : on existe à partir du moment où l'on a conscience de cette réalité. On détermine l'existence dans la conscience de soi : j'existe car je suis conscient que je suis une réalité différente de l'autre.

Ceci dit, quel est est l'impact du regard de l'autre et de la relation que j'entretiens avec autrui dans mon existence ? Est-ce que l'on est capable d'exister de façon pertinente si l'autre me définit a contrario de ce que je pensais ? C'est la question que pose Jean-Paul Sartre : quelle est la réalité de mon identité lorsque autrui pose un regard sur moi bien différent que celui que je pensais ? La manière dont je me détermine ("en mon for intérieur", diraient les stoïciens) peut être en contradiction avec ce que l'autre dit sur nous. Il y a problème philosophique lorsqu'il y a cette contradiction.

Est-ce que je dois me contenter de ce regard extérieur, me formater et me soumettre au joug du regard de l'autre ? Ou bien dois-je devenir ce que je suis (Nietzsche), en tant que sujet libre, en contradiction et en conflit avec les autres ? Et si je choisis cette seconde posture, que se passe-t-il lorsque je me retrouve en "flagrant délit d'exister" (Sartre) ? Cf. texte sur le trou de la sa serrure.

Il est dit en cours de débat que nous ne pouvons certes pas accorder 100 % notre vision personnelle avec celle des autres ; cependant, nous passons notre temps à essayer de l'accorder, dans une suite de compromis incessants. Notre identité fait notre singularité. D'ailleurs, autrui lui-même se définit comme un alter ego – un "autre moi". La posture le plus saine serait apparemment de dire : "J'ai ma singularité ; vous me regardez différemment de ce que je vois de moi ; mais je fais avec ou sans votre regard." Cependant, le problème, dit Sartre, se pose lorsque tous les matins je constate invariablement que je me regarde comme X alors qu'autrui me considère comme un être Y. "L'enfer c'est les autres" : la phrase de Garcin ne proclame pas que nous sommes incapables de vivre libre en société mais elle entend affirmer que la définition de ce que je suis c'est, finalement, ce que les autres en disent.

Toute la question est de savoir si l'on peut exister lorsque personne ne nous regarde. Nous pouvons penser à la solitude et à l'absence de reconnaissance chez les personnes âgées, source de désespérance, pouvant mener au suicide ou à un désir d'euthanasie. "Existence signifie consistance", ajoute Claire. Regarder l'autre c'est aussi lui apporter sa dignité.

Comment survivre dans la solitude ? Un participant réagit ainsi : "Parlez-moi d'moi Y a qu'ça qui m'intéresse", chantait Guy Béart. Chacun a envie de reconnaissance et de retour positif de l'autre. Pour autant, nous ne devrions pas jouer de rôle (personna) en société et nous ne devrions pas avoir toujours besoin des autres. Nous devrions résister et nous éloigner du moule commun, de la doxa et penser par nous même, vivre pour soi-même, sans les autres. Ce qui implique, dit une nouvelle intervenante, d'avoir une bonne consistance, une bonne éducation, acquérir une assurance et la revendiquer, avec le respect mutuel.

Est-ce si simple ? réagit Claire. Pour Sartre, "je suis le sens" et, avec lui, je dois donner mon sens pour être moi-même. Or, par définition, autrui est un médiateur entre moi et moi-même. Pour Edmond Marc, psychiatre et ethnologue, l'enfant qui naît n'a aucune conscience de lui-même ; c'est le regard parental qui va lui indiquer qu'il est un individu à part entière. Ils lui enseignent une estime de lui. Si ce n'est pas le cas, ces individus souffrent de carences, manquent d'amour d'eux-mêmes et d'armes pour s'affirmer tels qu'ils sont devant les autres.

Ce qui est également en jeu, bien plus que notre liberté individuelle, est notre responsabilité. Lorsque l'on est devant la tourmente, qu'un acte moralement condamnable nous colle à la peau, que notre part de monstruosité (cf. débat du 14 novembre 2014) éclate au grand jour, comment peut-on exister sous le regard de cet autre que nous méprise ? Le jugement d'autrui qui nous catégorise intervient même très tôt dans la petite enfance, précise Claire. Comment résister à ce formatage dans ces conditions?

Être en accord avec soi-même est bien évidemment un impératif philosophique, sauf que la société est omniprésente dans ce formatage (performances, normes, etc.). Or ce formatage, dit Bruno, est quelque chose de très ancien. Pendant des siècles, chacun vivait en communauté, communauté qui modelait les individus selon tels ou tels critères. La notion de liberté individuelle était limitée : on ne choisissait pas son métier, sa famille, son époux(se), etc. L'on devait se conformer à cette société, faute de quoi il y avait le risque d'être rejeté. Si bien que le terme d'autrui est une notion "très XXe siècle". Avant le XXe siècle, ajoute Claire, on est dans la politeia. Avant l'avènement des Lumières – qui proclament que l'homme doit s'extraire du groupe pour se construire – on est dans cette politeia, le groupe politique, celle de la polis (cité).

Nous parlions de l'alter ego, l'autre moi-même. Bruno s'interroge sur cette notion : ce terme est-il correct ? Autrui peut-il être qualifié d'un autre "moi-même" ? Ne serait-il pas plus judicieux de dire qu'il est tout simplement cet autre qui n'a rien à voir avec "moi" ? Un autre intervenant propose que l' individu se définisse à l'aide de deux notions : l'ego et l'âme. Pour aller à la rencontre de son âme, il faut comprendre et analyser des blessures (rejets, abandons, fautes, humiliations, etc.) que l'autre nous renvoie, afin de voir ce que cela fait résonner en moi.

Pour le meilleur et pour le pire, autrui nous parle par son regard. George Berkeley dit : "Exister c'est être perçu". La révolution française, ajoute Claire, n'aurait aucune existence si elle n'était pas racontée. Ce café philosophique n'aurait aucune existence si personne n'en discutait avant et après ! Hegel dit qu'à partir du moment où je commence à sentir qu'il y a un moi parce qu'il y a un toi, il va falloir que l'autre me reconnaissance comme un être humain et, dans ce cas, il s'agit d'une lutte à mort. Si je n'existe pour personne alors je n'existe pas !

Une intervenante rebondit en ajoutant que cette course à la reconnaissance se concrétise par des actions : on est ce que l'on fait, disait Sartre. On devient aussi ce que l'on est, selon Nietzsche. L'adolescent va par exemple s'ériger contre ses parents et un certain instinct grégaire par ses opinions politiques, ses goûts vestimentaires, etc.

La question fondamentale est finalement celle-ci : si je fais quelque chose pour être moi-même mais que personne n'est sur ma route pour le constater et/ou le juger – à la manière de Robinson Crusoé – mon existence prend-elle un sens ? Celui qui est seul, peut-il se contenter de cette solitude, considérant qu'il ou elle existe pertinemment ? Si tout le monde me tourne le dos ou si je m'exile, ai-je une existence ? Dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Robinson trouve un miroir. Et, regardant son reflet, le naufragé se sourit, au point d'en avoir mal à la mâchoire. Il se dit que pour la première fois depuis qu'il est sur son île, il sourit. Il se dit également que ses choix d'existence n'ont aucune espèce d'importance car personne n'est là pour les notifier et les remarquer. Cf. aussi ce texte de Michel Tournier.

L'autre est donc nécessaire mais j'ai à devenir moi-même en essayant de transmettre à l'autre ce que je suis. Même le marginal, parce qu'il est défini comme tel, existe justement parce qu'il est défini – et ce, même si cette image peut être biaisée. Exister c'est se créer et créer, à la manière de l'artiste. Mais l'autre qui créé a aussi besoin de la reconnaissance de sa création. Un participant cite l'exemple d'une formation dynamique de groupe. Claire parle aussi du regard du professeur pour l'élève : les encouragements de l'enseignement ou la note donnée pour un devoir qui peut être dévastatrice car elle traduit une forme de jugement. Un participant cite à ce sujet l'effet Pygmalion (effet Rosenthal & Jacobson) consistant à attribuer de manière arbitraire un niveau à deux groupes d'élève constitués au hasard. Or, des scientifiques se sont rendus compte que les professeurs chargés de noter ces élèves leur ont donné des notes correspondant à ces niveaux de classe arbitraires. Le regard des autres conditionne nos valeurs, nos comportements, etc.

Comme le dit Bouddha : "Nous sommes ce que nous pensons... Avec nos pensées nous bâtissons notre monde." André Comte-Sponville écrit à l'article "égotisme" : "Le fondement de tout amour et le fondement de tout bonheur". Face au plus grand fléau de notre siècle – "être malheureux" – il faut commencer par s'aimer soi-même pour réussir à entrer dans une relation à autrui : l'autre nous renvoie ce sur quoi nous souffrons, nos blessures. La solution serait de commencer par prendre soin de soi. Cette appréhension décrite par Michel Foucault nous permet ensuite d'entrer dans une relation apaisée avec autrui.

"Être défini est-ce exister ?" se demande une intervenante. Est-ce si simple lorsque l'on est dans une situation complexe, et dans un monde de plus en plus dur : personne handicapée, personne âgée, ancien délinquant, qui provoquent des regards critiques d'autrui. Pour une participante, la société doit aussi être éduquée afin que les regards de jugements disparaissent et ne faussent plus la personne. Le regard qui juge peut être dévastateur et difficile à contrebalancer – par des actes, un discours notamment.

Pour Emmanuel Levinas, la première chose que l'autre voit de moi c'est mon visage. Dans cette importance de l'estime de soi, et avec cette appréhension du jugement de l'autre, l'approche serait sans doute de se dire : je vais vers l'autre qui me regarde comme j'aime qu'il me regarde. À partir du moment où j'ai compris que l'autre était capable de me définir comme celui ou celle que je ne suis pas, avec des caractéristiques qui me définissent pas entièrement et exhaustivement, alors je mets de côté cet autre. J'essaie de dépasser ce regard. J'affronte cet autre me défiant grâce à un discours par exemple ; ou bien je me défile pour me protéger.

Comment réagir face au besoin d'autrui ? Une participante évoque le regard de l'autre et les moyens de l'affronter, sans entrer dans un moule qui pourrait certes être "confortable". Pour aider les personnes dans le harcèlement moral, un des moyens est de fixer des critères (efficacité, sécurité, etc.) définissant nos émotions – de plaisir ou de déplaisir – pouvant entraîner des comportements. Et le plus important est de communiquer ces critères aux autres.

Finalement, dit un intervenant, Il faut trouver un bon positionnement, à la manière de Schopenhauer : si on est trop proche, tel un porc-épic, on se pique. À chacun de naviguer au milieu des autres, entre le pessimisme et l'optimisme. La norme, dit Georges Canguilhem dans Le Normal et le Pathologique, est la moyenne. La société, de fait, ne peut pas faire autrement que considérer ce qui est normal comme ce qui est moyen, ce que tout le monde fait dans la majorité. On décrète fou, handicapé, marginal, celui qui sort de la moyenne. L'éducation doit dans cette optique éduquer à la différences. Il faut pratiquer un relativisme culturel, dit Claude Lévi-Strauss. Nos diversités, même celles qui peuvent nous heurter, font notre richesse, le critère universel devant être la dignité.

Bruno conclut ce débat par deux citations. La première de Sigmund Freud : "Autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire." La seconde de Michel Tournier : "Contre l'illusion d'optique, le mirage, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l'audition... le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi, mais quelqu'un, grands dieux, quelqu'un !"

La soirée se termine comme de coutume par la mise au vote des trois sujets proposés pour la séance suivante. Trois sujets sont proposés : "Qu'est-ce que la beauté ?", "Doit-on tout faire pour être heureux ?" et "Le monstre est-il parmi nous ?" C'est ce dernier sujet qui sera choisi pour la séance du vendredi 14 novembre à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée, à partir de 19 heures.

-

BIENTÔT LE COMPTE-RENDU DU DERNIER CAFÉ PHILO

Bientôt, sur ce site, vous pourrez trouver le compte-rendu du dernier café philosophique de Montargis : "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?"

Prochaine séance : le vendredi 14 novembre avec un sujet s'actualité en ce lendemain de fête d'Halloween : "Le monstre est-il parmi nous ?"

-

C'EST QUAND, HALLOWEEN ?

La question "C’est quand Halloween ?" revient régulièrement et pourtant la date est si facile à retenir. Halloween c’est toujours le 31 octobre, le dernier jour du mois. Mais quelles sont les origines de cette fête morbide et qu’est-elle devenue aujourd’hui ? focuSur.fr va vous éclairer sur la question.

La question "C’est quand Halloween ?" revient régulièrement et pourtant la date est si facile à retenir. Halloween c’est toujours le 31 octobre, le dernier jour du mois. Mais quelles sont les origines de cette fête morbide et qu’est-elle devenue aujourd’hui ? focuSur.fr va vous éclairer sur la question.Une fête païenne et celtique à l’origine

Si aujourd’hui Halloween reste majoritairement comme étant la veille de la Toussaint, une fête chrétienne, sa véritable origine remonte à la fête celtique de Samain, avant le cinquième siècle, apparentée à une fête folklorique païenne traditionnelle qui était célébrée au début de l’automne par les celtes et constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an. Alors en ce jour de 31 octobre, si vous vous sentez une âme celtique, vous pouvez également célébrer un nouvel an! Elle se déroulait même pendant 7 jours à l’époque.

Elle est désormais davantage associée à la veille de la fête catholique de la Toussaint, qui tire son origine d’une commémoration de tous les martyrs, instituée à Rome en 613 par le pape Boniface IV. Elle avait pour objectif de conjurer les spectres malfaisants. A l’origine célébrée le 13 mai, au neuvième siècle, la fête est étendue à « tous les saints » par le pape Grégoire IV et décalée au 1er novembre. Une croyance bretonne voudrait que l’âme des morts revienne la veille de la Toussaint et on leur laissait donc de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans le feu pour qu’ils puissent se chauffer...

-

"LA PHILOSOPHIE AU COMPTOIR" FAIT UNE PAUSE

Notre émission de radio "La Philosophie au Comptoir", une création originale bâtie autour des séances du café philosophique de Montargis, fait une pause pour le moment.

Vous pouvez cependant toujours retrouver les six émissions déjà enregistrées sur ce lien.

-

MERCI AUX PARTICIPANTS DE LA SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2014, LA PREMIÈRE DE LA SAISON 6

Le café philosophique de Montargis a réuni pour sa séance du 26 septembre 2014 septembre environ 75 personnes. Le débat s'intitulait : "Existe-t-on lorsque personne ne nous regarde ?"

Il s'agissait de la première séance de cette saison 6.

Bientôt, sur ce site, vous retrouverez le compte-rendu de la dernière séance de cette saison.

La prochaine séance du café philosophique de Montargis aura lieu le vendredi 14 novembre 2014 (il n'y aura pas de séance en octobre) à 19 heures, à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée pour un débat intitulé : "Le monstre est-il parmi nous ?"

-

PROCHAIN CAFÉ PHILO : CE SOIR

Le café philosophique de Montargis fait sa rentrée ce soir, vendredi 26 septembre, pour la sixième saison consécutive.

Le café philosophique de Montargis fait sa rentrée ce soir, vendredi 26 septembre, pour la sixième saison consécutive.Claire et Bruno fixent leur prochain rendez-vous à 19 heures à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée pour un débat intitulé : "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?"

La participation est libre et gratuite.

-

SE CONSTRUIRE PAR SOI-MÊME ?

Solipsisme, du latin solus, seul et ipse, soi-même : théorie selon laquelle il n’y aurait pour le sujet pensant d’autre réalité que lui-même, que ma relation avec les autres n’est que seconde, qu’il nulle réalité pouvant exister en dehors de ma conscience.

"L’aventure philosophique est-elle toujours une aventure solitaire ? L’acte par lequel on entre en philosophie n’est pas solipsiste. D’éminents philosophes se sont lacés dans la philosophie avec l’ambition de balayer l’ensemble du savoir existant, et de tout reconstruire par eux-mêmes, tout seul. Je m’aviserai de considérer que souvent il n’y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces et faits de mains de divers maîtres, que ceux auxquels un seul à travailler. Ce sera par exemple Descartes qui se dit, je vais tout reconstruire, parce que ce que fait un homme est plus cohérent, mieux construit que ce que fait une collectivité… L’ambition sera reprise par Bertrand Russel en 1929 : "Quiconque veut réellement devenir philosophe, devra une fois dans sa vie, se replier sur soi-même, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu’ici, et tenter de les reconstruire." (Anne Fagot-Largeault, Cour du collège de France. Ontologie du devenir)

Ce jugement va tout à fait à l’encontre des propos du Professeur Albert Jacquard pour qui "nous ne sommes que par la relation, avec les autres."

-

EXISTE-T-ON QUAND PERSONNE NE NOUS REGARDE?

Ce vendredi 26 septembre, à 19 heures, le café philosophique de Montargis fait sa rentrée à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée. Pour la première séance de cette sixième saison, le débat portera autour de cette question : "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?"

Ce vendredi 26 septembre, à 19 heures, le café philosophique de Montargis fait sa rentrée à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée. Pour la première séance de cette sixième saison, le débat portera autour de cette question : "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?"Ce qui est d'abord en jeu dans cette interrogation est la définition d'autrui ? Qui est autrui : mon semblable ou un autre que moi-même, sinon un adversaire ? Qui peut être autrui, celui grâce à qui je me construis autant que celui qui me juge ? Comment puis-je appréhender ma propre liberté ? Puis-je être seul dans le monde, détaché du regard et du jugement de cet autre ? La connaissance de soi est-elle tenable sans le rapport avec l'altérité ? Le sujet de ce 43ème débat pose également le problème aigu de la solitude, mal endémique dans notre société. Mal ou bienfait ? Autrui ne nous éloigne-t-il pas de notre propre identité ?

Voilà autant de points qui seront soulevés le vendredi 26 septembre 2014 à partir de 19 heures, à la Brasserie du centre commercial de La Chaussée.

Participation libre et gratuite.

-

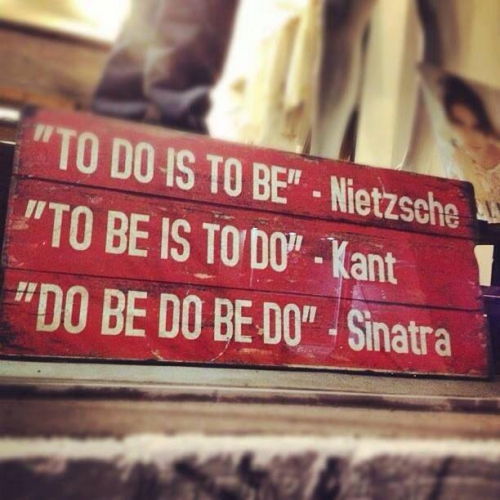

SANS COMMENTAIRE

-

QUAND MICHEL ONFRAY FAIT DE LA PHILOSOPHIE DE COMPTOIR

Philosophe très médiatique, Michel Onfray vit avec son temps : il possède un compte Twitter, sur lequel il assène certaines de ses pensées. En début de semaine, un de ses tweets a fait beaucoup réagir. Loin de le remettre en question, M. Onfray a assumé son propos, et même surenchéri, au micro de France Inter, vendredi 12 septembre, pour dénoncer pêle-mêle Internet, le livre de Valérie Trierweiler et l’école moderne. Quitte à raconter un peu n’importe quoi...

-

CAFÉ PHILOSOPHIQUE : "EXISTE-ON QUAND PERSONNE NE NOUS REGARDE?"

La prochaine séance du café philosophique de Montargis, qui sera aussi la première de la saison 6, aura lieu le vendredi 26 septembre 2014 à 19H à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée.

Le débat sera intitulé : "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?"

-

HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE PAR LE SITE "RACONTE-MOI L'HISTOIRE"

"Salut l’internet, et les autres ! Aujourd’hui on parle psychiatrie. La semaine dernière on parlait des Gobelins parce que j’y étais, mais je vous jure, je n’ai pas passé une semaine en Hôpital Psy. Par contre, ma sœur, oui. Mais ça n’a rien à voir, elle est infirmière. Bref, je me suis penchée sur la question des timbrés, pinpins, tarés, dérangés, fous autrement appelés malades mentaux. Au fil du temps l’appréhension des maladies mentales a changé ainsi que les moyens de les traiter. Je te raconte tout ça.

L’antiquité est réputée pour les nombreuses philosophies grecques, or, contre toute attente, en ce qui concerne les maladies mentales, les grecs s’en remettent à la religion. Genre, "Bon, les gars, on a assez de problèmes politiques à gérer, on crée la démocratie nous". Alors les maladies, c’est le dieu Asclépios qui doit s’en occuper. Ce sont donc ses prêtres qui doivent gérer les maladies physiques et mentales.

Au Vème siècle avant notre ère, le célèbre Hippocrate pense la "théorie humorale". En gros si ton corps (y compris ton cerveau) ne va pas bien c’est parce que tes humeurs ne sont pas équilibrées. Pour retrouver cet équilibre, il fait appel à une alimentation saine , des saignées, des massages, et quelques herbes. On est d’accord, ça ne fonctionne pas trop bien..."

-

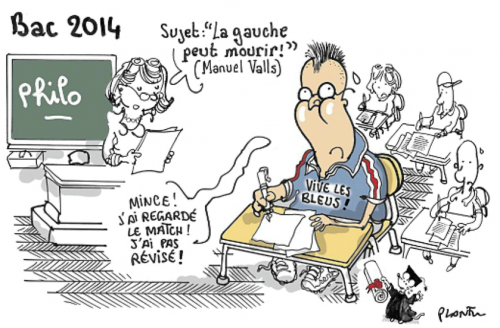

UNE SEULE FEMME PHILOSOPHE AU PROGRAMME : EST-CE BIEN SÉRIEUX?

Ariane Baillon a 17 ans. Juste bachelière, elle témoigne sur le site de Rue89Bordeaux de la découverte fabuleuse qu'elle a fait l'an passé au lycée : la philo!

Ariane Baillon a 17 ans. Juste bachelière, elle témoigne sur le site de Rue89Bordeaux de la découverte fabuleuse qu'elle a fait l'an passé au lycée : la philo!"Quelle ne fut pas ma joie à la rentrée de me voir remettre un épais manuel de philosophie, présage d’une initiation intense à l’exercice de la pensée et aux combats des préjugés" écrit-elle. J'avoue, en lisant cette phrase, que je me suis un peu revue à son âge (et même d'ailleurs toujours aujourd'hui, une vingtaine d'années après l'obtention de mon bac). Comme Ariane, j'ai eu le coup de foudre (et dure l'idylle) pour cette discipline de la pensée critique, qui étreint et entrelace la culture, la logique et l'imaginaire afin de s'aider soi-même à comprendre le monde, de questionner avec d'autres ses visions, de faire de tout ce qui chagrine, dérange, enthousiasme ou laisse perplexe un motif de réflexion par delà les préconçus et les opinions trop simplistes pour être honnêtes. Et de grandir, à l'infini, en s'enrichissant de la lecture de tous ces grands auteurs, qui depuis l'Antiquité, éclairent ce qui interroge (dans) la réalité : l'autre, l'amour, la nature, le pouvoir, le travail, la justice, la science, le langage, l'histoire...

L'an dernier, Ariane s'est passionnée, à raison, pour les écrits de "Platon, Épicure, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Foucault"… Mais elle s'est étonnée aussi de ne voir qu'un nom de femme parmi les auteur-es au programme de sa terminale, celui d'Hannah Arendt...

-

SANS COMMENTAIRE

-

CAMUS : "L’ÉTÉ"

Albert Camus, L’Été, éd. Gallimard Folio, 130 p.

Albert Camus, L’Été, éd. Gallimard Folio, 130 p.C'est à une série de voyages que nous entraîne l'auteur de L'Etranger et de la Peste. Les huit récits de ce recueil sont des voyages autour de la Méditerranée. Albert Camus nous parle de son pays, l'Algérie, de sa ville Oran, de ses racines, de ses souvenirs - parfois sans concession - mais aussi du déracinement. Les racines sont en effet au cœur de ce petit livre, largement façonné autour des légendes mythologiques : Prométhée, Hélène ou le Minotaure. En parlant de voyages maritimes et ensoleillées, c'est aussi et surtout de Camus dont il est question. Dans de très belles pages, il nous parle de lui-même et de sa vision de l'absurdité du monde. Le recueil s'achève sur un long voyage de la Méditerranée jusqu'au Pacifique, au terme de laquelle l'auteur nous avoue ceci : "J'ai toujours eu l'impression de vivre, menacé, au cœur d'un bonheur royal." Un livre très apaisant nous offrant une image lumineuse d'Albert Camus.

-

BILAN DE LA SAISON 5 (EN ATTENDANT LA SAISON 6)

Au démarrage de la cinquième saison du café philosophique de Montargis, qui vient de s'achever, beaucoup d'incertitudes régnaient au sujet de l'animation de la Chaussée. Des raisons professionnelles et personnelles pouvant entraîner l'arrêt de l'animation de la Chaussée, il avait été un temps question de transformer profondément, sinon d'arrêter, le café philo en cours de saison.

Au démarrage de la cinquième saison du café philosophique de Montargis, qui vient de s'achever, beaucoup d'incertitudes régnaient au sujet de l'animation de la Chaussée. Des raisons professionnelles et personnelles pouvant entraîner l'arrêt de l'animation de la Chaussée, il avait été un temps question de transformer profondément, sinon d'arrêter, le café philo en cours de saison. Il n'en a finalement rien été et, au contraire, le café philosophique de Montargis, à la croisée des chemins, a connu une saison particulièrement riche avec des nouveautés importantes.

Il y a eu huit séances cette année : "Justice : surveiller punir ou guérir ?", "Qu'est ce que l'amitié ?", "Un bon artiste est-il le surhomme ?", "L'utopie est-elle dénuée de toute valeur ?", "La raison a-t-elle à s'occuper de l'irrationnel ?", "Famille(s) je vous aime famille(s) je vous hais", "Faut-il trouver un sens à chaque chose ?" et "Avons-nous ce que nous méritons ?" Ces débats ont été particulièrement suivis, en plus d'être riches en moments passionnants et forts. La fréquentation des rendez-vous de la Chaussée a été sensiblement la même que pour l'année précédente : plus de 75 personnes par séance, avec des pics à plus de 100 personnes pour les plus suivies (l'amitié et l'art).

La saison 4 avait été placée sous le signe de l'identité et de l'introspection ("Puis-je savoir qui je suis ?", "Puis-je faire ce que je veux de mon corps ?", "Mémoire, mémoires...", "Qu'est-ce qu'une vie réussie ?", etc.). La saison 5, elle, a surtout fait la part belle à notre place dans le monde : la justice, l'art, les utopies, le mérite, l'amitié ou la famille.

De toutes ces séances, il faut sans doute s'arrêter sur deux débats exceptionnels.

Le premier, "Un bon artiste est-il le surhomme ?", était particulier en ce qu'il s'agissait du premier café philo décentralisé. Il avait lieu à l'AGART d'Amilly. Pour une fois, Claire et Bruno avaient choisi de quitter la Brasserie du centre commercial de la Chaussée, le berceau du café philo, pour la galerie d'art d'Amilly. Cette séance a réuni un nouveau public en plus des fidèles de la Chaussée.

Le premier, "Un bon artiste est-il le surhomme ?", était particulier en ce qu'il s'agissait du premier café philo décentralisé. Il avait lieu à l'AGART d'Amilly. Pour une fois, Claire et Bruno avaient choisi de quitter la Brasserie du centre commercial de la Chaussée, le berceau du café philo, pour la galerie d'art d'Amilly. Cette séance a réuni un nouveau public en plus des fidèles de la Chaussée. Le second rendez-vous était une séance co-animée par des élèves de Terminale ("Faut-il trouver un sens à chaque chose ?"). Cette expérience de donner à des futurs bacheliers l'opportunité d'animer un café philo (même si Claire et Bruno n'étaient jamais très loin !) avait déjà été faite en 2012 et 2013. Nulle doute qu'elle devrait se renouveler par la suite.

L'année 2014 aura été marquée par une nouveauté importante : le café philosophique de Montargis fait désormais l'objet d'une émission radio sur C2L. "La Philosophie au Comptoir", animée par Claire et Bruno, et réalisée par Pascal, est une création originale basée sur des séances passées du café philo mais aussi d'une discussion enregistrée entre Claire et Bruno et d'extraits audios (musiques, extraits de films, séries, etc.). En 2014, six émissions ont été enregistrées et diffusées : "Puis-je savoir qui je suis ?", "Puis-je faire ce que je veux de mon corps ?", "L'amour peut-il se passer de normes ?", "Manipulations dans le couple", "Qu'est-ce qu'une vie réussie ?" et "Faut-il trouver un sens à chaque chose ?" Ces émissions, diffusées chaque dernier lundi du mois sur C2L sont disponibles sur leur site Internet, sur ce lien.

Un petit mot enfin sur ce site Internet, en augmentation constante. Depuis octobre 2013, le nombre de visiteurs uniques a presque doublé : plus de 5 000 visiteurs uniques en janvier 2014 contre 2 428 un an plus tôt. Au total, en moyenne, notre blog a reçu 4220 visiteurs par mois, soit plus de 420 visiteurs uniques par jour, 9380 visites totales mensuelles équivalant à 2088 pages lues.

Cette saison 5 aura été l'année de grands changements mais aussi de la confirmation de implantation du café philosophique à Montargis et de l'attachement des Montargois à l'animation de la Chaussée.

Voilà qui est de bonne augure pour la future saison 6 !

Lien permanent Catégories : =>Saison 5, =>Saison 6, [35] "Justice : surveiller, punir ou guérir?", [36] "Qu'est-ce que l'amitié?", [37] "Un bon artiste est-il le Surhomme?", [38] "L’utopie est-elle dénuée de toute valeur?", [39] "La raison et l'irrationnel", [40] "Famille(s) je vous aime, famille(s) je vous , [41] "Faut-il trouver un sens à chaque chose?", [42] "Avons-nous ce que nous méritons?" Imprimer Tweet 0 commentaire

-

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE "AVONS-NOUS CE QUE NOUS MÉRITONS ?"

Thème du débat : "Avons-nous ce que nous méritons ?"

Date : 13 juin 2014 à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée

Environ 70 personnes étaient présentes à cette séance du café philosophique de Montargis, la dernière de cette saison 5. La question posée aux participants était celle-ci: "Avons-nous ce que nous méritons ?"

Cette question peut paraître vaine, commence un intervenant, dans la mesure où notre existence est sans doute dominée par le hasard : nous serions nés du néant et nous serions appelés au néant après notre mort. Le mérite semblerait donc ne pas avoir sa place. Le monde serait un "vaste chantier", non-programmé, non déterminé, dominé par ailleurs par l'injustice sociale.

Cette question, "Avons-nous ce que nous méritons ?", dit Claire, pose le problème "d'une liberté absolue". Ne sommes-nous que liberté, comme le dit Jean-Paul Sartre car nous ne serions que ce que nous ferions ? (cf. ce texte) Nous serions, selon lui, le résultat de nos comportements, dans la mesure où il n'y aurait aucune prédétermination dans nos vies. Différentes questions dominent ce sujet : Sommes-nous libres ? Nous choisissons-nous ? Dans quelle mesure les situations où nous évoluons nous déterminent-elles ? Pouvons-nous nous libérer de notre passé ? Au sujet de ce dernier point, lorsque tel(le) ou tel(le) s'entend dire : "Tu n'as que ce que tu mérites", une phrase tombant comme une sentence, ce n'est que dit a posteriori, comme la conséquence d'actes lourds de conséquence, avec une responsabilité à porter et à assumer.

Un des enjeux du débat de ce café philo est celui du bonheur : est-on heureux dans l'avoir ou bien dans l'être, c'est-à-dire dans une véracité face à soi-même ? Est-on d'abord responsables de ce que nous sommes plutôt que de ce que nous avons ? Finalement, ce sujet devrait sans doute poser cette question : "Méritons-nous ce que nous sommes ?" En terme sartrien, face à la propriété c'est moi qui donne le sens à ma situation. Le mérite et la responsabilité sont une seule et même chose car tout serait question de sens et d'interprétation.

Une telle assertion est critiquée par un participant. L'injustice sociale n'est pas qu'une question sémantique : un enfant défavorisé en France ou ailleurs ou bien une personne handicapée ne méritent pas de si grands malheurs. Au contraire, certaines personnes – hommes et femmes de pouvoir, riches par la naissance – ne méritent pas sans doute pas ce qu'elles ont (cf. séance "Les riches le méritent-ils?").

Cependant, évoquer de telles considérations (pauvreté, maladies, deuils, etc.) c'est déjà jauger toutes les potentialités possibles pour un être humain et les comparer avec une réalité donnée. Sartre, lui, se place dans un autre schéma, que Henri Bergson définit ainsi : il n'y a pas une série de possibles et moi qui me situe dans cette réalité. Ce n'est pas cela être libre ; ce n'est pas choisir entre différentes potentialités, auquel cas la situation serait déterminante (entrent en jeu dans ce cas des tas de critères et des contraintes : la classe sociale de mes parents, mon physique, ma santé, etc.). Mais, pour Bergson et Sartre, c'est le réel qui devient possible. La personne handicapée ou celle soumise à une contrainte matérielle ont une réalité donnée, sans conditionnelle. Tout autre hypothèse ou possibilité deviennent caduques et intenables.

Selon une intervenante du café philo, s'interroger sur le mérite c'est aussi poser la question de l'échelle de valeurs permettant de le jauger. Nous sommes en doit de nous demander :qui établit ce que je peux mériter ? Moi ou autrui ? Il est vrai, réagit Claire, qu'être juste c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Par ailleurs, la notion de mérite est très relative par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel pays, telle ou telle culture. Que l'on pense aux sourires des chiffonniers du Caire qui ont tant frappé Sœur Emmanuelle ou bien au sentiment de réussite d'un jeune homme décrochant son premier et modeste CDD.

Il n'en est pas moins vrai que nous ne devons pas oublier les envies ou les frustrations de personnes soumises à des contraintes terribles. La personne handicapée ne pouvant accéder à certaines choses peut se sentir dans un état de profonde injustice. Jean-Jacques Rousseau va dans ce sens. Dans son second discours du Fondement de l'inégalité parmi les Hommes (1755), le philosophe des Lumières parle des inégalités naturelles qui se retrouvent dans la culture. Puis, il écrit le Contrat social (1762) : la société, dit-il, doit gommer ces inégalités naturelles. En théorie, on doit trouver un légal qui fonde le légitime, au sein d'État de Droit – il n'existe pas de Droit dans l'état de nature. À partir du moment où l'on créé le concept de justice fondée sur l'équité et l'égalité, on a ce que l'on mérite (livre I). Or, à la toute fin du livre I du Contrat social, Rousseau ajoute un commentaire. Il constate que cette théorie peine à se concrétiser dans la réalité : les inégalités, les oppressions et les injustices sont omniprésentes dans un État qui devrait au contraire les préserver, sinon les annihiler (cf. ce lien). Force est de constater que ce postulat continue d'exister de nos jours. Notre République essaie de gommer les inégalités naturelles (le mérite républicain), alors même que les clivages entre les classes sociales s'accentuent, que ce soit à l'école ou dans la vie professionnelle. On ne choisit pas vraiment mais chacun est déterminé socialement, comme le concevait Émile Zola dans son cycle des Rougon-Macquart (Voir ce lien).

La question de la définition du mérite est un des enjeux du débat de ce soir. À une prédestination venue de plus haut, celle d'un dieu quel qu'il soit, s'ajoute l'idée d'une élévation sociale, parfois difficile, le mérite républicain s'avérant peu capable de gommer les privilèges liés à la naissance. Force est de constater par exemple que "l'école de la République échoue" ! Un participant constate que la société contemporaine est bloquée par les personnes qui ont le pouvoir économique. La notion de mérite, ajoute-t-il, ne peut pas sortir d'une conception marxiste, d'un antagonisme entre les personnes possédant et celles qui sont désœuvrées, comme abandonnées à leur sort (voir aussi ce lien).

Un autre intervenant décortique ce que peut recouvrir historiquement et philosophiquement ce mérite. Ce terme vient du latin meritum qui veut dire "mérite" mais aussi "la chose méritée, le salaire, la récompense", "un bienfait ou un service rendu", "la faute, l'action coupable ou le méfait" (une définition qui renvoie à l'expression : meritum delictorum tert, c'est-à-dire "la punition des péchés") et enfin "la qualité, l'importance et la valeur".

C'est sans doute cette dernière notion de valeur qui mérite (sic) que l'on s'y arrête. Cette valeur est le produit d'une époque, ouverte après la Révolution française, avec la contestation de l'aristocratie – qui veut dire "pouvoir du mérite" ! Or, l'aristocratie, cette classe "méritante", s'est cristallisée, avec le soutien des castes religieuses, et c'est au nom du mérite, dont elle se targuait, qu'elle a été critiquée. Cet intervenant lit deux citations : "Si les Empires, les grades, les places, ne s'obtenaient pas par la corruption, si les hommes purs n'étaient achetés qu'au prix du mérite, que des gens qui sont nus seraient couverts et que de gens qui commandent seraient commandés !" (William Shakespeare, 1597) et "La religion catholique est une instruction pour mendier le ciel qu'il serait trop incommode de mériter. Les prêtres sont les intermédiaires de cette mendicité" (Arthur Schopenhauer, 1818). Le mérite est donc devenu un "concept à haute valeur ajoutée" que la bourgeoisie du XVIIIe siècle a imposé. Dit autrement, "la bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de la famille et les a réduite à n'être que de simples rapports d'argent. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échanges. Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation qui masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe et brutale. Elle a noyé les frissons sacrées de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise, dans les eaux glacées du calcul égoïste" (Karl Marx).

Une participante rebondit sur cette intervention : parler du mérite c'est aussi parler de la liberté. Le mérite pourrait être cette histoire du bon point donné pendant notre enfance, à l'école, et aussi la comparaison avec tel(le) ou tel(le). Or, elle estime qu'il y a plus de valeur à être dans son existence, libre et engagé(e), que recevoir une approbation, quelle qu'elle soit, d'autrui. Revenant sur la définition du mérite largement abordée, Bruno cite Emmanuel Kant : "Le mérite est cette qualité d'une personne qui repose sur le vouloir-propre du sujet, conformément à laquelle une raison législatrice universelle s'accordera à toutes les fins de cette personne. Le mérite est donc à tout à fait distinct de l'habileté à se procurer un bonheur." Dans cette citation, c'est la Volonté, chère à Schopenhauer mais aussi à Nietzsche, qui est l'instrument du mérite.

La notion de mérite gêne dans la mesure où elle s'impose dans l'idée commune comme châtiment ("Tu n'as que ce que tu mérites !"). "Mériter, n'est-ce pas renoncer ?" s'interroge également une personne du public. Par ailleurs, affirmer que l'on ne mérite pas ce qui nous arrive c'est aussi, quelque part, se déresponsabiliser. Ne sommes-nous pas pourtant acteurs de nos vies, en dépit des malheurs, de la misère et de nos échecs ? Le mérite n'est plus cette valeur qui a été évoquée mais le fruit d'un travail et d'initiatives. Si nous ne sommes pas heureux, si nous n'avons rien, nous pouvons ne nous en prendre qu'à nous-même. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur la manière dont nous pourrions nous libérer de ce passé.

Le mérite est aussi à considérer dans notre rapport au monde. Dois-je agir pour gagner ma vie, être dans la possession y compris dans ma possession ("Puis-je me conquérir moi-même ?" s'interroge Claire), et dans ce cas, dans mon rapport avec autrui, quelle est la place de l'acte moral comme acte désintéressé ?

Le mérite pourrait en effet se situer sur deux niveaux : celui qui nous est proche et puis il y a le mérite social, vu sous l'aspect des classes sociales, deux niveaux qui peuvent être poreux et en interaction. Or, lorsque Sartre dit que l'on est que ce que l'on fait, il se place sous l'égide de la responsabilité de chacun et de l'engagement – nous sommes en 1945 (L'existentialisme est un Humanisme) et la question des responsabilités pendant la guerre vient heurter les consciences de chacun. Dépasser le mérite serait sans doute d'arrêter d'en parler afin de devenir ce que nous sommes (Nietzsche). Ce faisant, il faut arrêter de penser la situation comme quelque chose qui nous détermine et lui donner le sens que l'on veut qu'elle ait. Cette philosophie existentialiste viendrait se substituer à une philosophie pratique de "l'auto-excuse" (le "c'est vraiment trop injuste"). Sartre parle à ce sujet des personnes "posthumes à eux-mêmes", qui ne sont plus acteurs de leur propre vie, qui subissent... Certes, je ne possède pas tous les biens que je voudrais acquérir ; mais par contre, je peux devenir celui que je veux, vivre debout (Alain), accéder au bonheur, même si cela peut me contraindre à rester dans une classe sociale moyenne. Sur ce bonheur, Claire souligne qu'étymologiquement le bonheur est le "bon heur", cette "chance" et une forme d'élection par les dieux – parce que je l'aurais mérité. Sartre dit au contraire que le bonheur se choisit, dans un dynamisme de vie.

Un participant pose une question éthique sur le mérite à partir de son expérience au sein d'une ONG travaillant auprès des SDF. Il parle du travail du philosophe Jean Ladrière : les SDF sont souvent dans l'impossibilité de se mettre "en position d'éthique" vis à vis d'elles-mêmes. Il est là aussi question de responsabilité puisque ce chercheur constate que les personnes vivant dans la rue ne sont pas dans la position de personnes méritantes vis-à-vis d'elles-mêmes. Elles ont par là de grandes difficultés à poser des actes et à agir pour se réinsérer dans la société : le dynamisme nécessaire à cela n'existe plus. Pire, contre toute attente, beaucoup de SDF refusent toute action pouvant les remettre sur le chemin du mérite. Finalement, la question que nous nous posons ce soir ("Avons-nous ce que nous méritons ?") n'est même plus appréhendable par ces personnes de la rue.

On constate, dit un participant, que le mérite implique énormément de facteurs : volonté, culpabilité religieuse (les scolastiques), liberté, libre-arbitre (s. Thomas d'Aquin), responsabilités. L'existentialisme de Sartre est à replacer dans un contexte historique et dans sa philosophie pratique de l'engagement. La notion de responsabilité que Sartre développe est aussi, ajoute cet intervenant, à compléter avec la notion de responsabilité collective mise en lumière par Hannah Arendt.

La notion de pouvoir et d'inégalités économiques, nous l'avons dit, est au cœur de cette notion de mérite. Michel Foucault, cite un participant, disait : "On ne se bat pas pour une cause parce qu'on dit qu'elle est juste. On dit d'une cause qu'elle est juste parce qu'on se bat pour elle". On pourrait dire une chose analogue au sujet du mérite : les gens heureux dans leur vie vont considérer qu'ils sont méritants. Le problème, dit un nouvel intervenant, réside dans le fait que le mérite est décrété par les valeurs des autres. Encore faudrait-il que ces valeurs soient partagées.

L'apport de la scolastique, dit un participant, et plus généralement de la philosophie chrétienne dans cette idée du mérite n'est pas seulement le libre-arbitre mais aussi la culpabilité. Il s'agit d'une punition que la théorie religieuse a longtemps considéré comme une sorte de libération (rédemption) mais qui peut tout aussi bien s'apparenter à un fardeau (morale religieuse). De là, nous pouvons nous interroger sur les moyens de nous libérer du passé et d'avancer si cette punition – "méritée" ou non – vient nous entraver. La culpabilité, réagit Claire, peut être en effet une stratégie d'évitement. L'auto-flagellation permanente me conforte dans mon malheur. Sauf si, comme Sartre , j'assume mon passé sans le renier ou si, comme Sigmund Freud, je me retourne, je m'écoute et je comprends les raisons de tel ou tel acte, de tel ou tel échec, de tel ou tel engagement. Comment faire pour s'en sortir ? D'abord, considérer qu'il n'y a ni hasard, ni prédestination. Par contre, tout a un sens et il faut que j'essaie de trouver ce sens. Ensuite, en comprenant ce sens, je vais pouvoir m'assumer (le "connais-toi toi-même" socratique) et dépasser ce passé. S'en libérer, c'est ne plus le voir comme un carcan. C'est le lâcher prise grâce à la connaissance mais aussi aux choix de mon existence (voir cet extrait du film Tenue de Soirée).

Cela voudrait dire que le mérite devrait être redéfini, débarrassé de ses interprétations courantes : injustices omniprésentes, contraintes sociales, ambitions, privilèges de naissance, punitions, comparaisons avec autrui.

Au sujet de cette comparaison à autrui, inhérente au mérite tel qu'il est considéré aujourd'hui, un participant cite Confucius : "L'important ce n'est pas de se croire supérieur à autrui mais de se sentir supérieur à ce que l'on était la veille." Il est vrai cependant, affirment plusieurs participants, que la notion de mérite n'a jamais été aussi discutée que depuis que les inégalités sociales ne se sont creusées.

Bruno conclut ce dernier débat de la saison par une citation de Mark Twain : "C'est par piston qu'on entre au paradis. Si c'était au mérite, mon chien y entrerait et moi je resterais dehors" !

Trois sujets sont proposés pour la séance suivante, celle du 26 septembre 2014, qui sera la première de la saison 6 du café philosophique de Montargis : "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?", "Une morale sans dieu est-elle possible ?" et "Un cosmopolitisme est-t-il souhaitable ?" C'est le premier sujet, "Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?", qui est choisi par les participants. Après une vague de remerciements, rendez-vous est pris en septembre pour une nouvelle saison du café philo.

-

BIENTÔT LE COMPTE-RENDU DE LA DERNIÈRE SÉANCE DE LA SAISON

Bientôt, en ligne sur ce site, vous pourrez trouver le compte-rendu de la dernière séance de la saison 5 : "Avons-nous ce que nous méritons ?"

Les autres compte-rendus du café philosophique de Montargis sont en ligne sur ce lien.

-

COUP DE PROJECTEUR DU CAFÉ PHILO SUR LE FESTIVAL DES INSENSÉS

Festival Les Insensés à Châtillon-Coligny, le 19 juillet 2014

Résolument "Made in Gâtinais", ce festival promeut les valeurs suivantes : mise en avant des jeunes talents, du commerce local, de la consommation responsable et du respect de l'environnement. Il intègre notamment des producteurs locaux aux produits savoureux et les commerçants qui se mobilisent pour l'événement. Le festival a pour but de révéler tous les talents cachés issus des différents villages du canton de Châtillon-Coligny et des villes proches, notamment de l'Yonne.

Toutes les formes de culture se retrouveront au festival, un événement gratuit, organisé par l'ensemble des forces vives que l’on peut trouver ici et ailleurs, et ce pour le plus grand plaisir de tous.

De 11 h à 19 h : la ville des 5 sens.

Au programme de la journée : plus de 30 ateliers artistiques et sensoriels pour toute la famille, des spectacles, de la production locale, de la musique, de la danse et de la joie. Des jeux pour sentir, écouter, goûter, voir, toucher, penser autrement, des spectacles de rue et de scène, des tournois d’improvisation, des peintres, des photographes, des sculpteurs, des musiciens, des magiciens, des herboristes.

De 21 h à 1 h du matin : une programmation éclectique avec six concerts de talents locaux Au programme de la soirée : six groupes vous enchanteront, vous décoifferont et vous feront danser : l’Art aux bases (médiéval rock), The road trip (rock), le barbu du pré (pop français), Das koncept (electro rock), Papalaf (blues rock) et Quality beat (electro).

Initié par l'association l'Art en Sens, composée de personnages insensés issus des différentes communes du canton de Châtillon-Coligny, le Festival Les Insensés se veut éclectique et fédérateur.

Dossier de presse téléchargeable ici

Pour plus d'informations :

-

"LA PHILOSOPHIE AU COMPTOIR" : "FAUT-IL TROUVER UN SENS A CHAQUE CHOSE ?"

La prochaine émission de "La Philosophie au Comptoir" (et la dernière de cette saison) sera diffusée le lundi 30 juin à 20 heures sur les ondes de radio C2L.

Cette émission, présentée par Claire et Bruno, avec Pascal à la réalisation, verra l'intervention de quatre élèves de Terminale littéraire du Lycée Saint-François de Sales de Gien.

Pour en savoir plus, c'est ici.

-

PROCHAIN NUMÉRO DE LA PHILOSOPHIE AU COMPTOIR : "FAUT-IL TROUVER UN SENS A CHAQUE CHOSE?"

Claire et Bruno proposent le lundi 30 juin 2014 un nouveau numéro de "La Philosophie au Comptoir", sur C2L (89.3 et sur c2l-radio.fr). Pascal Weber est à la réalisation.

Claire et Bruno proposent le lundi 30 juin 2014 un nouveau numéro de "La Philosophie au Comptoir", sur C2L (89.3 et sur c2l-radio.fr). Pascal Weber est à la réalisation.Cette émission, intitulée "Faut-il trouver un sens à chaque chose?", est basée sur la séance du café philosophique de Montargis du 9 mai 2014.

Claire et Bruno discuteront pendant cette émission avec quatre lycéennes du lycée Saint-François de Sales de Gien, co-animatrice de ce café philo.

-

SANS COMMENTAIRE