Café philo janvier 2025

COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE SÉANCE

Thème du débat : "Peut-on vraiment être en vacances ?"

Date : 6 juillet 2012 à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée.

Cette séance vient clôturer la troisième saison du café philosophique de Montargis. Avant de prendre ses quartiers d’été, le café philo propose un sujet consacré aux… vacances. Pour cette séance, un buffet froid nous était généreusement offert par la Brasserie du centre commercial de la Chaussée. Merci à Marc !

Avant de commencer le débat, Claire tient à faire une parenthèse sur l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Après avoir rappelé les sujets (lien ici) qui avaient été proposés aux élèves de Terminale (dont plusieurs sur le travail, un thème traité lors d’une séance du "Café philo passe le bac"), elle félicite les Lycéens présents ce vendredi soir pour leurs résultats excellents. Elle s’en réjouit d’autant plus que plusieurs de ces jeunes bacheliers, non contents d’être venus à plusieurs reprises assister aux séances du café philosophique de Montargis, ont co-animé en plus le débat "Peut-on être jeune et heureux ?"

Le débat de ce soir commence par un tour de table autour de la question de ce soir : "Peut-on vraiment être en vacances ?" Le terme "vraiment" n’est pas sans importance, ajoute Claire : il sous-entendrait toute la difficulté pendant une certaine période de se mettre en vacances, en retrait. Est-ce réellement possible ? Est-ce également souhaitable ? Bruno ajoute que l’étymologie du mot "vacances" n’est pas anodine : mot d’origine latine, vacans signifie "néant", un mot dont est issue singulièrement le terme "vacance" pour désigner, par exemple, "la vacance du pouvoir". Partir en vacances signifierait se mettre délibérément à l’écart de la société : est-ce une posture réservée à quelques-uns ?

Dès lors, les "vacances" désignent d'abord le moment - ou la période - non travaillés, durant lesquels le vacancier n'a rien à faire. Plusieurs participants rejettent dès le début cette idée. Selon eux, les vacances ne sont pas faites de "néant" mais d'abord d'une rupture par rapport au quotidien, d'un changement de rythme. "Les vacances, affirme l'un d'eux, c'est tout d'abord faire la même chose qu'en week-end mais en prenant d'avantage le temps."

Vacances = néant ?

Être en vacances reviendrait donc avant tout à savourer ce qui, le reste de l'année, se fait dans l'urgence. Ainsi, une participante suggère que les vacances permettent souvent, en prenant le temps, de se reposer, de se ressourcer même, en faisant un bilan de la période les précédant et revenir plein de résolutions pour la suivante. En citant le vacancier tout juste revenu de congé vantant ses vacances devant ses collègues, un participant affirme que les vacances sont aussi une mode et une manière de se "situer" socialement. Les vacances sont d'ailleurs devenues un business, plusieurs entreprises spécialisées dans ce domaine étant florissantes. Dans ce sens, ces entreprises cherchent d'ailleurs à se spécialiser dans "une vision" des vacances, chacune définissant ce qu'elles entendent par là. Et alors, lesquelles sont-elles dans "le vrai" ?

Pour beaucoup, ce n'est pas forcément le sable blanc et les cocotiers qui signifient les vacances, "les vraies". Par contre, il est important, voire primordial, de sortir de chez soi, d'en partir. "Pour être en vacances il faut y partir !" affirme l'un d'entre nous. Une participante suggère alors une définition des vacances : se libérer de ses tracas quotidien, de ses habitudes, faire peau neuve.

Liberté est sans doute le maître mot qui définirait nos "chères vacances". Chacun se fait son propre idéal de cette période : pour certains, vacances riment avec dépaysement et voyages ; pour d’autres, sortir quelques kilomètres de chez soi et planter sa tente dans un coin proche et familier constitue déjà une coupure bénéfique. Pour d’autres encore, obligés à voyager toute l’année pour des raisons professionnelles, "partir" en vacances c’est au contraire "rester" chez soi et profiter de ses proches. Certains enfin choisissent au contraire de profiter de ces vacances pour s’éloigner de la famille et des enfants afin de se retrouver seuls.

Oui, chacun a sa propre lecture de ce temps mais, sans nul doute, ce temps doit être avant tout un temps de liberté, de rupture et de changement de rythme social, biologique ou familial. Rupture et non pas néant, comme le suggérerait le mot vacans latin.

Au vu de ces interventions, il apparaît que limiter les vacances à la simple récompense d’un travail serait trop simple. Alors qu’une participante avoue son plaisir ineffable de profiter de vacances alors qu’elle est à la retraite, une autre dit comprendre la soif de vacances que peut ressentir un demandeur d’emploi, sans activité professionnelle.

Sans aucun doute, ceux-ci, parce que le souci de leur situation sociale les taraude jour après jour, non seulement "peuvent" se mettre en vacances quelques temps mais le "doivent" sans doute pour leur santé.

"L’oisiveté est la mère de la philosophie"

Les vacances sont considérées sans doute à tort comme un temps de farniente et de nonchalance. Voire, répond un participant : c’est oublier les tâches qu’attendent un vacancier : préparation pratique, bagages, caravanes ou tentes à planter pour certains, voyages harassants en voiture. Être en vacances n'est assurément pas une mince affaire ! Chacun peut également relater des souvenirs de vacances aux corvées bien plus nombreuses que de coutume : locations aux conforts spartiates ou matériels électroménagers frustres voire inexistants. Une participante fait un sort à une autre idée reçue : celle de vacances que l’on réserverait exclusivement à la vie familiale, gage de vacances "réussies". La réalité peut être moins rose. Plusieurs personnes s’interrogent : partir en vacances n’est-ce pas d’abord se retrouver - égoïstement - soi-même plutôt qu’autrui, même si cela peut être au détriment d’un(e) conjoint(e) ou d'enfants, obstacles à cette période conçue comme une plage de liberté ?

Le café philosophique de ce soir permet en outre une confrontation – non dénuée de taquineries – entre, d'une part, des adultes désireux de s’affranchir des contraintes de l’éducation de leurs progénitures pendant le temps des vacances et, d'autre part, des jeunes présents ce soir en quête de liberté pour eux-mêmes durant cette période (aventureuse s’il en est) qu’ils attendent avec impatience après leur année scolaire. Cette discussion est la marque sans doute d’une nouvelle pierre d’achoppement entre deux générations qui, finalement, ont d’abord soif de se faire comprendre mutuellement : un adulte peut-il être en vacances au milieu des contraintes eu égard à leur rôle de parents et un jeune peut-il l’être de son côté lorsque la sphère familiale le bride et le contraint pendant sa période de vacances ? Nous voyons que la soif de liberté est toujours au centre de ce "besoin" de vacances !

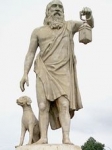

Une participante s’interroge ensuite sur ce "néant" (vacans) évoqué plus tôt : cette rupture pendant les vacances ne serait-elle pas propice, bien plus qu’au farniente ou à la distraction, à un repli constructif sur soi-même ? Quelle meilleure période, propice à la lenteur et au calme, pour réfléchir, être dans l’introspection, philosopher ? Bruno va dans ce sens, ajoutant qu’en un sens, depuis des siècles, les philosophes se sont intéressés aux vacances, ou plus exactement à l’oisiveté. Ainsi, selon Thomas Hobbes, "L’oisiveté est la mère de la philosophie" alors que Søren Kierkegaard affirme que "l'oisiveté, loin d'être la mère du mal, est plutôt le vrai bien."

C’est sur cette exigence d’accomplissement dans l’oisiveté que se termine le débat proprement dit de cette dernière séance de la saison du café philosophique de Montargis. Bruno conclut par deux citations. La première de Marcel Proust : "Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux" et la seconde de la conférencière Patricia Fripp :"Il est étonnant de voir que les gens passent plus de temps à préparer leurs prochaines vacances que leur avenir."

Cette séance se termine par un désormais classique du café philo : un blind-test consacré à la philosophie et en particulier aux séances de cette saison 3. Voici les questions et les réponses de ce jeu :

1. Qui a affirmé que la principale qualité pour un Président est "de ne pas cligner des yeux ?" Réponse : Barack Obama (cf. lien vers la séance correspondante)

2. Que signifie "éduquer" ? Réponse : Guider, conduire vers : littéralement rendre autonome (cf. lien vers la séance correspondante)

3. Qui a dit : que "l’on peut s’opposer [au tyran] tout de même ainsi qu’à tout autre qui envahirait de force le droit d’autrui" ? Réponse : John Locke (cf. lien vers la séance correspondante)

4. Qui a dit : "Avoir beaucoup vu et ne rien avoir c’est avoir les yeux riches et les mains pauvres" ? Réponse : Shakespeare (Comme il vous plaira, As You Like It) (cf. lien vers la séance correspondante)

5. Qui a estimé que l’étonnement, l’une des conséquences du hasard, est la première étape de la philosophie ? Réponse : Platon (cf. lien vers la séance correspondante)

6. Qui a dit : "Rien de grand dans le monde ne s’est accompli sans passion" ? Réponse : Hegel (cf. lien vers la séance correspondante)

7. Au sujet de quelles institutions avons-nous philosopher en février dernier ? Réponse : l’école (cf. lien vers la séance correspondante)

8. Qui a dit : "Mieux vaut changer mes désirs plutôt que l’ordre du monde" ? Réponse : Descartes (cf. lien vers la séance correspondante)

9. Sur quel document public se sont appuyés Claire et Bruno pour le débat "Qu’est-ce qu’un bon Président ?" Réponse : un sondage (cf. lien vers la séance correspondante)

10. Dans quelle mesure peut-on dire que l’homme heureux est forcément un chanceux ? Réponse : "bon-heur" = "bonne fortune" (cf. lien vers la séance correspondante)

11. Durant le débat de décembre, quel "ennemi de la société" risque, si on n’y prend garde, d’être réduit à sa situation matérielle et ainsi de se voir dénier le statut de personne humaine ? Réponse : le riche (cf. lien vers la séance correspondante)

12. Qui a dit : "(En politique) La fin justifie toujours les moyens" ? Réponse : Machiavel (cf. lien vers la séance correspondante)

13. Qui a affirmé que la passion doit être l’instrument de la raison ? Réponse : Hegel (cf. lien vers la séance correspondante)

14. Combien y a t il eu de séances du café philo durant cette 3ème saison ? Réponse : 8 (24 depuis le début)

La gagnante repart avec l’essai de Hessel et Morin, Le Chemin de l'Espérance.

La prochaine séance aura lieu le vendredi 28 septembre 2012. Les participants votent en majorité pour ce sujet : "Prendre son temps est-ce le perdre ?"

Claire et Bruno clôturent cette séance par des remerciements aux personnes qui les ont accompagnées durant cette saison et adressent une nouvelle fois un merci particulier au propriétaire de la Brasserie du centre commercial de la Chaussée pour son soutien comme pour le buffet qu'il a offert aux participants de ce soir.

Bonnes vacances à tous !