Café philo janvier 2025

De Beauvoir : "On ne nait pas femme, on le devient"

On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un Autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons, le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde : c'est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles qu'ils appréhendent l'univers. Le drame de la naissance, celui du sevrage se déroulent de la même manière pour les nourrissons des deux sexes ; ils ont les mêmes intérêts et les mêmes plaisirs ; la succion est d'abord la source de leurs sensations les plus agréables ; (…) leur développement génital est analogue ; ils explorent leur corps avec la même curiosité et la même indifférence ; ( … ) dans la mesure où déjà leur sensibilité s'objective, elle se tourne vers la mère : c'est la chair féminine douce, lisse élastique qui suscite des désirs sexuels et ces désirs sont préhensifs ; c'est d'une manière agressive que la fille, comme le garçon, embrasse sa mère, la palpe, la caresse ; ils ont la même jalousie s'il naît un nouvel enfant ; ils la manifestent par les mêmes conduites : colères, bouderie, troubles urinaires ; ils recourent aux mêmes coquetteries pour capter l'amour des adultes.

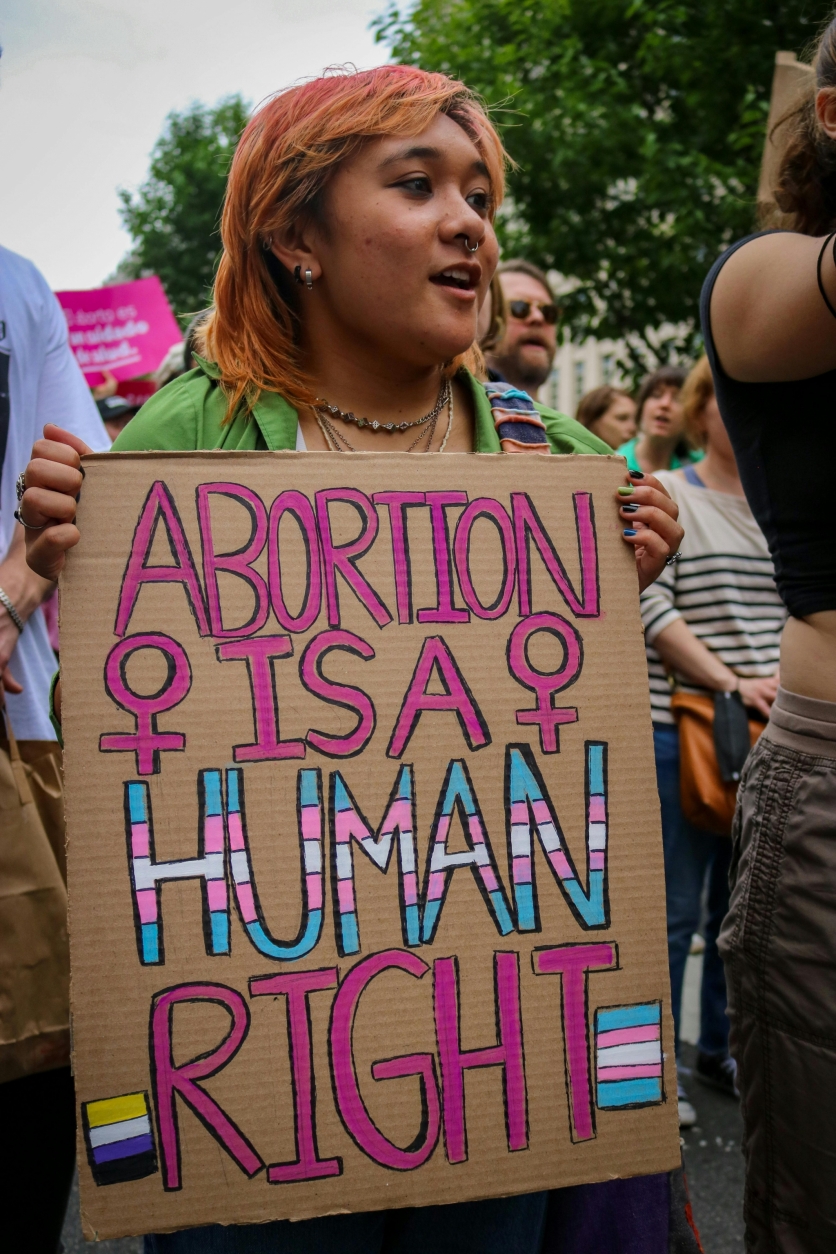

Jusqu'à douze ans la fillette est aussi robuste que ses frères, elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles ; il n'y a aucun domaine où il lui soit interdit de rivaliser avec eux. Si, bien avant la puberté, et parfois même dès sa toute petite enfance, elle nous apparaît déjà comme sexuellement spécifiée, ce n'est pas que de mystérieux instincts immédiatement la vouent à la passivité, à la coquetterie, à la maternité : c'est que l'intervention d'autrui dans la vie de l'enfant est presque originelle et que dès ses premières années sa vocation lui est impérieusement insufflée. » La femme n'a jamais eu ses chances « Les accomplissements personnels sont presque impossibles dans les catégories humaines collectivement maintenues dans une situation inférieure. ‘Avec des jupes, où voulez-vous qu'on aille?’ demandait Marie Bashkirtseff . Et Stendhal : ‘Tous les génies qui naissent femmes sont perdus pour le bonheur du public.’ À vrai dire, on ne naît pas génie : on le devient ; et la condition féminine a rendu jusqu'à présent ce devenir impossible. Les antiféministes tirent de l'examen de l'histoire deux arguments contradictoires : 1° les femmes n'ont jamais rien créé de grand ; 2° la situation de la femme n'a jamais empêché l'épanouissement des grandes personnalités féminines. Il y a de la mauvaise foi dans ces deux affirmations ; les réussites de quelques privilégiées ne compensent ni n'excusent l'abaissement systématique du niveau collectif ; et que ces réussites soient rares et limitées prouve précisément que les circonstances leur sont défavorables. Comme l'ont soutenu Christine de Pisan, Poulain de la Barre, Condorcet, Stuart Mill, Stendhal, dans aucun domaine la femme n'a jamais eu ses chances. C'est pourquoi aujourd'hui un grand nombre d'entre elles réclament un nouveau statut ; et encore une fois, leur revendication n'est pas d'être exaltées dans leur féminité : elles veulent qu'en elles mêmes comme dans l'ensemble de l'humanité la transcendance l'emporte sur l'immanence ; elles veulent qu'enfin leur soient accordés les droits abstraits et les possibilités concrètes sans la conjugaison desquels la liberté n'est qu'une mystification . Cette volonté est en train de s'accomplir. Mais la période que nous traversons est une période de transition ; ce monde qui a toujours appartenu aux hommes est encore entre leurs mains ; les institutions et les valeurs de la civilisation patriarcale en grande partie se survivent. Les droits abstraits sont bien loin d'être partout intégralement reconnus aux femmes : en Suisse, elles ne votent pas encore ; en France la loi de 1942 maintient sous une forme atténuée les prérogatives de l'époux. Et les droits abstraits, nous venons de le dire, n'ont jamais suffi à assurer à la femme une prise concrète sur le monde : entre les deux sexes, il n'y a pas aujourd'hui encore de véritable égalité.Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe (1949)

Photo : Pexels - Anna Shvets