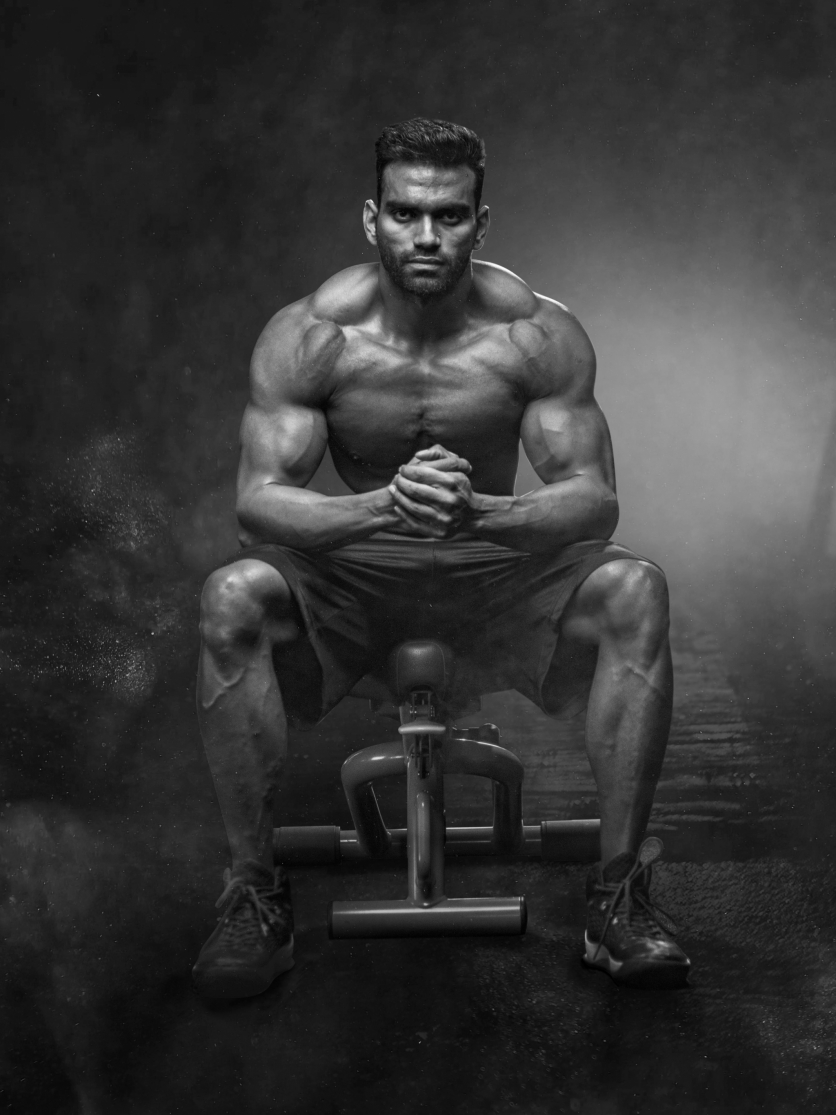

C’est aux contempteurs du corps que je veux dire leur fait. Ils ne doivent pas changer de méthode d’enseignement, mais seulement dire adieu à leur propre corps — et ainsi devenir muets.

« Je suis corps et âme » — ainsi parle l’enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants ?

Mais celui qui est éveillé et conscient dit : Je suis corps tout entier et rien autre chose ; l’âme n’est qu’un mot pour une parcelle du corps.

Le corps est un grand système de raison, une multiplicité avec un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger.

Instrument de ton corps, telle est aussi ta petite raison que tu appelles esprit, mon frère, petit instrument et petit jouet de ta grande raison.

Tu dis « moi » et tu es fier de ce mot. Mais ce qui est plus grand, c’est — ce à quoi tu ne veux pas croire — ton corps et son grand système de raison : il ne dit pas moi, mais il est moi.

Ce que les sens éprouvent, ce que reconnaît l’esprit, n’a jamais de fin en soi. Mais les sens et l’esprit voudraient te convaincre qu’ils sont la fin de toute chose : tellement ils sont vains.

Les sens et l’esprit ne sont qu’instruments et jouets : derrière eux se trouve encore le soi. Le soi, lui aussi, cherche avec les yeux des sens et il écoute avec les oreilles de l’esprit.

Toujours le soi écoute et cherche : il compare, soumet, conquiert et détruit. Il règne, et domine aussi le moi.

Derrière tes sentiments et tes pensées, mon frère, se tient un maître plus puissant, un sage inconnu — il s’appelle soi. Il habite ton corps, il est ton corps.

Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et qui donc sait pourquoi ton corps a précisément besoin de ta meilleure sagesse ?

Ton soi rit de ton moi et de ses cabrioles. « Que me sont ces bonds et ces vols de la pensée ? dit-il. Un détour vers mon but. Je suis la lisière du moi et le souffleur de ses idées. »

Le soi dit au moi : « Éprouve des douleurs ! » Et le moi souffre et réfléchit à ne plus souffrir — et c’est à cette fin qu’il doit penser.

Le soi dit au moi : « Éprouve des joies ! » Alors le moi se réjouit et songe à se réjouir souvent encore — et c’est à cette fin qu’il doit penser.

Je veux dire un mot aux contempteurs du corps. Qu’ils méprisent, c’est ce qui fait leur estime. Qu’est-ce qui créa l’estime et le mépris et la valeur et la volonté ?

Le soi créateur créa, pour lui-même, l’estime et le mépris, la joie et la peine. Le corps créateur créa pour lui-même l’esprit comme une main de sa volonté.

Même dans votre folie et dans votre mépris, vous servez votre soi, vous autres contempteurs du corps. Je vous le dis : votre soi lui-même veut mourir et se détourner de la vie.

Il n’est plus capable de faire ce qu’il préférerait : — créer au-dessus de lui-même. Voilà son désir préféré, voilà toute son ardeur.

Mais il est trop tard pour cela : — ainsi votre soi veut disparaître, ô contempteurs du corps.

Votre soi veut disparaître, c’est pourquoi vous êtes devenus contempteurs du corps ! Car vous ne pouvez plus créer au-dessus de vous.

C’est pourquoi vous en voulez à la vie et à la terre. Une envie inconsciente est dans le regard louche de votre mépris.

Je ne marche pas sur votre chemin, contempteurs du corps ! Vous n’êtes point pour moi des ponts vers le Surhumain !

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (1872)

Photo : Pexels - Anush Gorak