Je ne suis pas un bon naturaliste, comme on dit, et ne sais guère par quels ressorts la peur agit en nous ; mais quoi qu’il en soit, c’est une étrange affection, et les médecins disent qu’il n’en est aucune qui fasse plus dérailler notre jugement. Et c’est vrai que j’ai vu des gens devenus fous de peur : même pour le plus rassis, il est certain que pendant les accès, elle engendre de terribles mirages. Je ne parle pas du commun des mortels, chez qui elle fait apparaître tantôt les ancêtres sortis du tombeau et enveloppés dans leur suaire, tantôt des loups-garous, des lutins et des monstres. Mais parmi les soldats eux-mêmes, chez qui elle devrait avoir moins d’importance, combien de fois n’a-t-elle pas changé un troupeau de brebis en un escadron de cuirassiers ? des roseaux et des bambous en gendarmes et en lanciers ? Nos amis en ennemis ? Et la croix blanche en rouge ?

Quand Monsieur de Bourbon prit Rome, un porte-enseigne qui était préposé à la garde du Bourg Saint-Pierre, fut saisi d’un tel effroi à la première alarme, qu’il se jeta hors de la place, l’enseigne au poing, par une brèche dans les murs, droit sur l’ennemi, pensant au contraire se réfugier à l’intérieur. Et ce n’est qu’en voyant la troupe de Monsieur de Bourbon se mettre en ordre pour lui tenir tête, croyant d’abord qu’il s’agissait d’une sortie que faisaient ceux de la ville, qu’il comprit enfin son erreur, et faisant volte-face, rentra par le trou d’où il était sorti ayant fait plus de trois cents pas à découvert.

Les choses ne tournèrent pas aussi bien pour l’enseigne du capitaine Julle, lorsque Saint-Pol nous fut pris par le Comte de Bure et Monsieur du Reu. Car il était si éperdu de frayeur qu’il se jeta avec son enseigne hors de la ville par une meurtrière, et qu’il fut mis en pièces par les assaillants. Et pendant le même siège, on se souvient de la peur qui serra, saisit et glaça si fort le cœur d’un gentilhomme qu’il en tomba raide mort à terre, près d’une brèche, sans avoir reçu aucune blessure.

Une semblable folie saisit parfois toute une multitude. Lors d’une bataille de Germanicus contre les Allemands, deux grosses troupes prirent, sous le coup de l’effroi, deux routes opposées : l’une fuyait de l’endroit d’où l’autre partait.

Tantôt la peur nous donne des ailes aux pieds, comme pour les deux premiers ; tantôt elle nous cloue sur place, au contraire, comme on peut le lire à propos de l’Empereur Théophile : lors d’une bataille qu’il perdit contre les Agarènes, il fut tellement frappé de stupeur et figé sur place qu’il ne pouvait se décider à fuir : « Tant la peur s’effraie même des secours »[69] jusqu’à ce que Manuel, un des principaux chefs de son armée, l’ayant agrippé et secoué, comme pour l’éveiller d’un profond sommeil, lui dit : "Si vous ne me suivez pas, je vous tuerai ; car il vaut mieux que vous perdiez la vie plutôt que de perdre l’Empire en étant fait prisonnier."

La peur atteint son paroxysme, quand elle nous vient nous rendre le courage qu’elle a enlevé à notre devoir et à notre honneur. Lors de la première vraie bataille que les Romains perdirent contre Hannibal, sous le consul Sempronius, une troupe d’au moins dix mille hommes de pied, prise d’épouvante, ne trouvant rien d’autre pour donner passage à sa lâcheté, alla se jeter au beau milieu du gros des troupes ennemies, qu’elle enfonça par un effort extraordinaire, faisant un grand carnage des Carthaginois : elle payait sa fuite honteuse du même prix qu’elle eût payé une glorieuse victoire. La peur est de quoi j’ai le plus peur !

C’est qu’elle dépasse en âpreté toutes les autres épreuves.

Quelle émotion pourrait-elle être plus rude et plus juste que celle des amis de Pompée, quand, depuis son navire, ils furent spectateurs de cet horrible massacre ?

Et cependant, la peur des voiles égyptiennes, qui commençaient à s’approcher d’eux, l’étouffa, d’une façon qui a été remarquée : ils ne se préoccupèrent alors que d’exhorter les mariniers à se presser, et de s’échapper à force de rames. Jusqu’au moment où, arrivés à Tyr, et libérés de toute crainte, ils purent se rendre compte de la perte qu’ils venaient de faire, et laisser libre cours aux lamentations et aux larmes, que cette émotion plus forte avait un moment suspendues.

"Alors la peur m’arrache du cœur toute espèce de sagesse." [Ennius, in Cicéron, Tusculanes, IV, VII]

À la guerre, ceux qui ont été bien éprouvés dans quelque bataille, on les ramène pourtant le lendemain au combat, encore blessés et ensanglantés. Mais ceux qui ont pris peur des ennemis, vous ne les leur feriez même pas regarder en face ! Ceux qui sont terrorisés à l’idée de perdre leurs biens, d’être exilés ou réduits en esclavage, vivent dans une continuelle angoisse, en perdent le manger et le boire, ne dorment plus, alors que les pauvres, les bannis, le serfs vivent souvent aussi joyeusement que les autres. Et l’exemple de tous les gens qui, ne pouvant plus supporter d’être transpercés par la peur, se sont pendus, noyés ou précipités par terre nous montre bien qu’elle est encore plus importune et insupportable que la mort elle-même.

Les Grecs identifiaient une autre espèce de peur, qui ne relevait pas d’une erreur de jugement, disaient-ils, qui n’avait pas de cause apparente, mais était due à une impulsion d’origine divine. Des peuples entiers et des armées entières en étaient saisis. Comme ce fut le cas à Carthage, où elle produisit une extrême désolation. On n’y entendait que des cris d’effroi. On y voyait les habitants sortir de leurs maisons, comme à l’appel aux armes, et se ruer les uns sur les autres, se blesser, s’entre-tuer, comme si des ennemis étaient venus parmi eux s’emparer de leur ville. Tout ne fut que désordre et tumulte jusqu’au moment où, par des prières et des sacrifices, la colère des Dieux se trouva apaisée. On appelait cela "terreur panique".

Montaigne, Essais (1595)

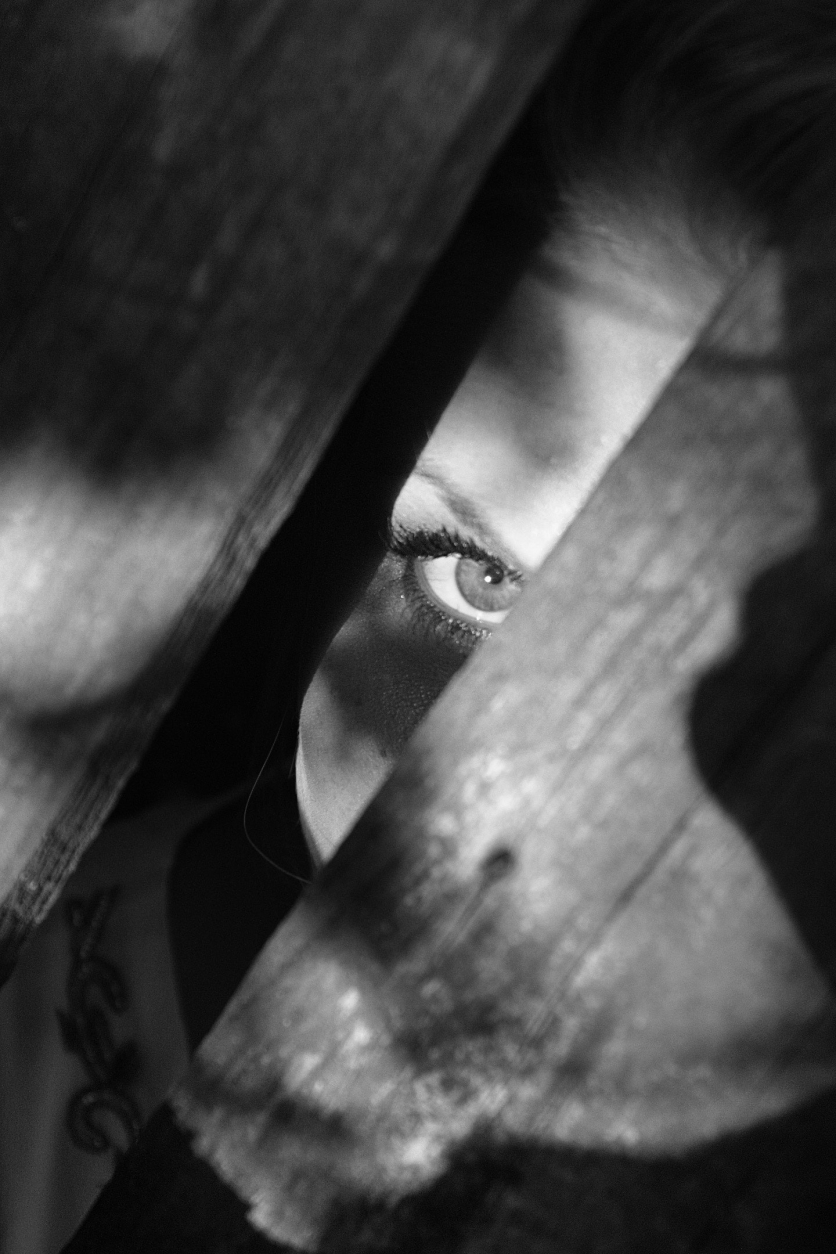

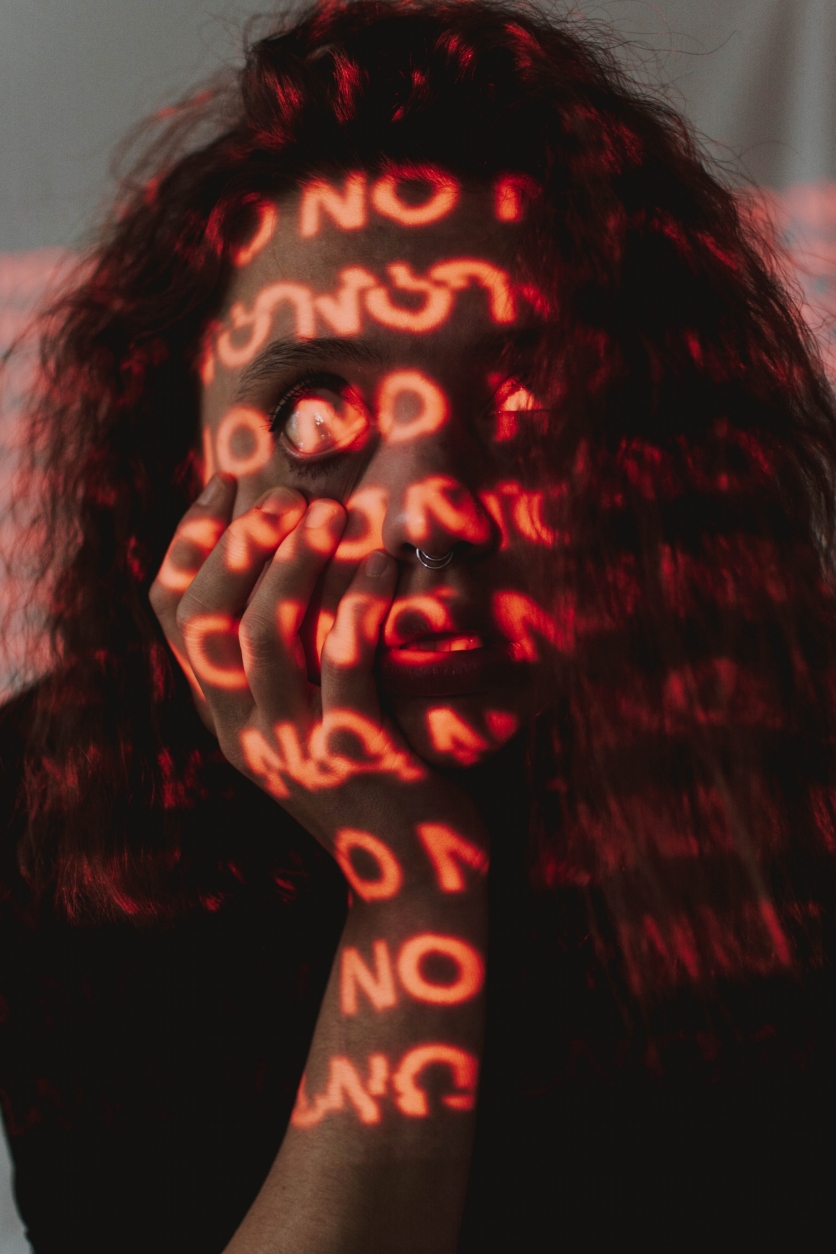

Photos : Pexels - Petit Artsy

Ce jour-là, on était au bout du monde, tellement loin de mes copains et de mes copines que j’avais envie de pleurer. J’étais assise tout à fait à l’avant. Papa et maman dormaient à l’intérieur. C’est le pilote automatique qui conduisait. Je serrais Arthur le tigre, contre moi. Soudain, il a fait noir. Le ciel s’est rempli de vilains nuages si bas qu’on pouvait presque les toucher. La mer s’est mise à vouloir rejoindre le ciel, en faisant monter vers lui des vagues hautes comme des maisons. Papa et maman sont sortis sur le pont et j’ai compris à leurs visages que cet orage n’était pas un orage comme les autres.