LYSISTRATA - Nous, durant les premiers temps de la guerre, nous avons, avec la modération qui est nôtre, tout supporté de vous, les hommes, quoi que vous fissiez, car vous ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Et pourtant, vous n'étiez pas précisément pour nous plaire ; mais nous, nous sentions bien ce que vous étiez, et maintes fois, étant chez nous, nous apprenions vos résolutions funestes sur une affaire importante. Alors, bien qu'affligées au fond, nous vous demandions avec un sourire : "Qu'a-t-on décidé d'inscrire sur la stèle au sujet de la paix, à l'Assemblée d'aujourd'hui ?" " Qu'est-ce que cela te fait ?" disait le mari, " tais-toi ". Et je me taisais.

CLEONICE - Oh ! mais moi, jamais je ne me taisais.

LE COMMISSAIRE - Alors, qu'est-ce que tu prenais si tu ne te taisais pas !

LYSISTRATA - Aussi, moi, je me taisais. C'était, d'une fois à l'autre, quelque pire résolution que nous apprenions de vous, et nous demandions : " Comment pouvez-vous, mon homme, agir avec si peu de sens ?" Mais lui, aussitôt, me regardant en dessous, de me dire : "Si tu ne tisses pas la toile, la tête te cuira longtemps. La guerre sera l'affaire des hommes ".

LE COMMISSAIRE - Il avait raison, par Zeus, celui-là.

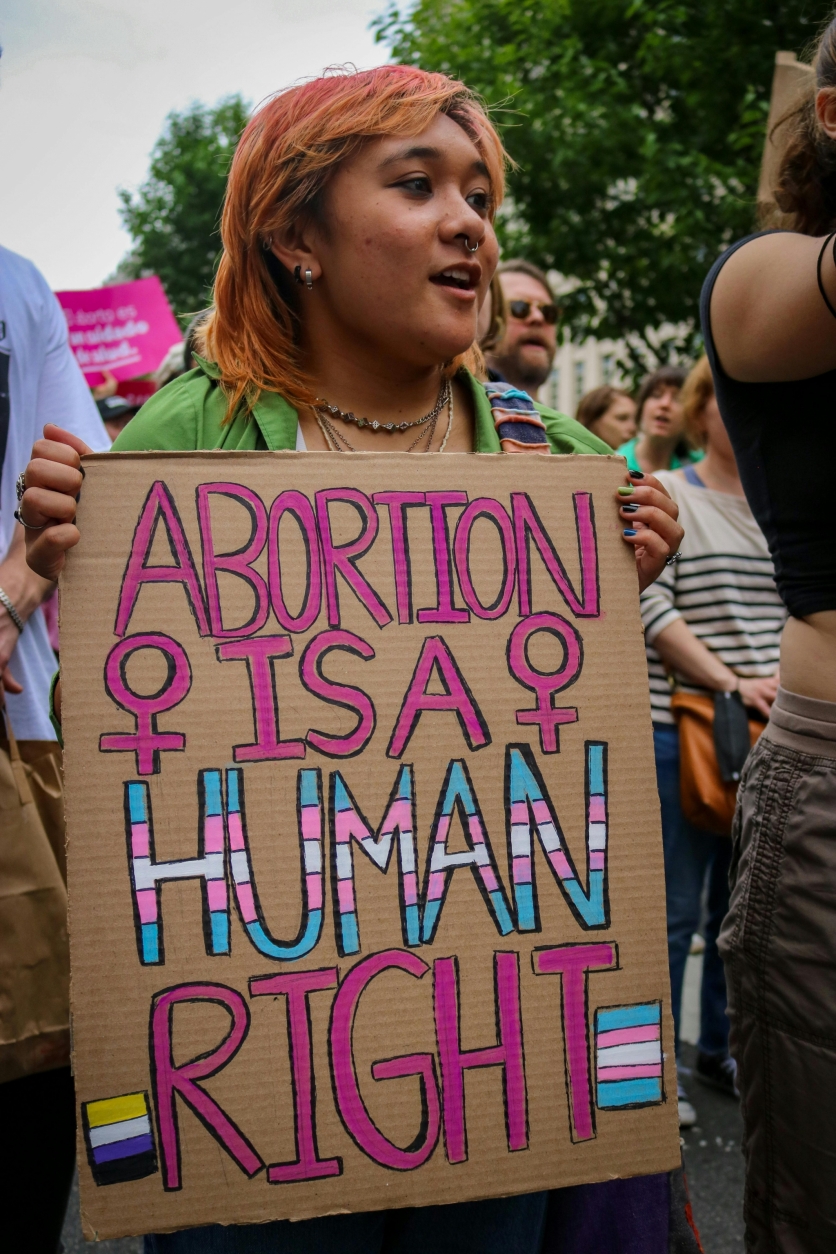

LYSISTRATA - Raison ? Comment, malheureux ? Vous preniez des résolutions funestes, et il ne nous était même pas permis de vous conseiller ? Mais quand nous vous entendions publiquement dire dans les rues : "N'y a-t-il pas un homme dans ce pays ?" et un autre répondre : "Non, par Zeus, il n'y en a pas", alors nous résolûmes sur l'heure, dans une réunion de femmes, de travailler de concert au salut de l'Hellade. Car, qu'aurait servi d'attendre ? Si donc vous voulez écouter à votre tour, quand nous vous conseillons sagement et, à votre tour vous taire, comme nous vous faisions, nous serions un correctif pour vous.

LE COMMISSAIRE - Vous, pour nous, c'est trop fort, ton langage m'est intolérable.

LYSISTRATA - Tais-toi.

LE COMMISSAIRE - Me taire pour toi, maudite ? Pour toi qui portes un voile sur la tête ? Plutôt cesser de vivre.

LYSISTRATA - Si c'est là ce qui t'arrête, je te le passe, ce voile, prends-le, tiens et ceins-en ta tête, puis tais-toi.

CLEONICE - Prends encore ce fuseau, et la petite corbeille que voilà. Puis rassemble les plis de ta ceinture et file la laine en croquant des fèves. "La guerre sera l'affaire des femmes".

Aristophane, Lysistrata (Ve s. av JC)