Café philo janvier 2025

Ellul : "La technique ne supportant aucun jugement éthique"

La technique ne supportant aucun jugement éthique […] elle ne tolère pas d'être arrêtée pour une raison morale. Il va de soi qu'opposer des jugements de bien ou de mal à une opération jugée techniquement nécessaire est simplement absurde. Le technicien ne tient tout bonnement aucun compte de ce qui lui paraît relever de la plus haute fantaisie, et d'ailleurs nous savons à quel point la morale est relative. La découverte de la « morale de situation » est bien commode pour s'arranger de tout : comment au nom d'un bien variable, fugace, toujours à définir, viendrait-on interdire quelque chose au technicien, arrêter un progrès technique ? Ceci au moins est stable et assuré, évident. La technique se jugeant elle-même se trouve dorénavant libérée de ce qui a fait l'entrave principale à l'action de l'homme : les croyances (sacrées, spirituelles, religieuses) et la morale. La technique assure ainsi de façon théorique et systématique la liberté qu'elle avait acquise en fait. Elle n'a plus à craindre quelque limitation que ce soit puisqu'elle se situe en dehors du bien et du mal. On a prétendu longtemps qu'elle faisait partie des objets neutres, et par conséquent non soumis à la morale : c'est la situation que nous venons de décrire et le théoricien qui la situait ainsi ne faisait qu'entériner l'indépendance de fait de la technique et du technicien. Mais ce stade est déjà dépassé : la puissance et l'autonomie de la technique sont si bien assurées que maintenant, elle se transforme à son tour en juge de la morale : une proposition morale ne sera considérée comme valable pour un temps que si elle peut entrer dans le système technique, si elle s'accorde avec lui...

Sauvy, grand pourfendeur d’idées reçues, clôt son livre sur la croissance, précisément par ce lieu commun : de toute façon, on n’arrête pas la technique. Il reconnaît donc que nous n’en sommes pas maître, mais bien que nous ne pouvons pas nous refuser à ce "progrès". Autrement dit, la technique devient une valeur morale : ce qui la soutient est un bien, ce qui l’entrave est un mal. Et l’on finit par considérer comme normales les monstruosités présentées par Rorvik et Toffler pour le futur (par exemple, le fait de placer à la naissance quelques électrodes dans le cerveau du nouveau né pour accélérer son éducation, accroître ses capacités d’assimilation, de plaisir, etc.) et celles déjà maintenant pratiquées aux Etats Unis depuis au moins 1949…"

Jacques Ellul, Le système technicien (1977)

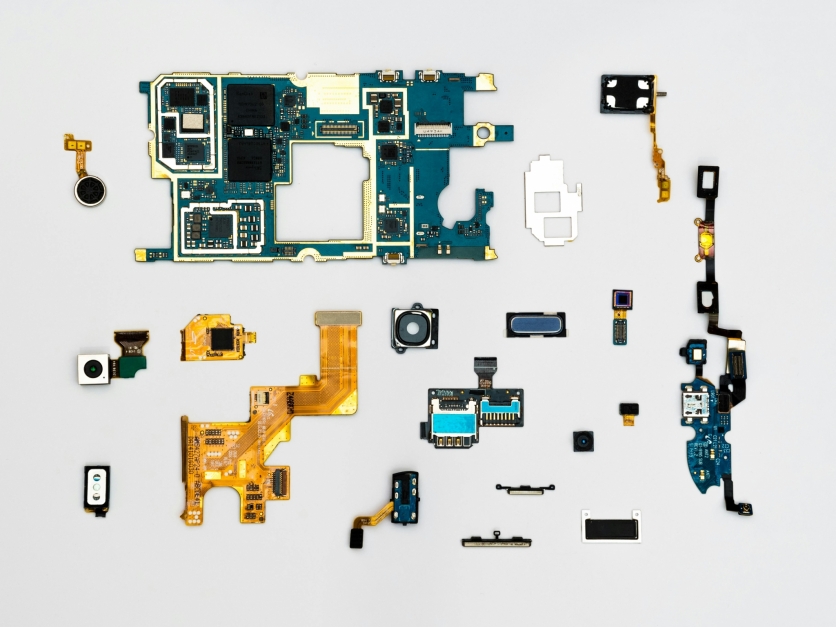

Photo : Pexels - Pixabay