Café philo janvier 2025

-

-

Sartre : "Jamais nous n’avons été plus libres que l’occupation allemande"

Jamais nous n’avons été plus libres que l’occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits et d’abord celui de parler ; on nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire ; on nous déportait en masse, comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers politiques ; partout sur les murs, dans les journaux, sur l’écran, nous retrouvions cet immonde et fade visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-mêmes : à cause de tout cela nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête : puisqu’une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d’un engagement. Des circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre, sans fard et sans voile, cette situation déchirée, insoutenable qu’on appelle la condition humaine.

Jean Paul Sartre, La République du silence

Photo : Pexels - Attila Pergel

-

Descartes : La liberté de notre volonté

Que la liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons.

Au reste il est si évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble, que cela peut être composé pour une de nos plus communes notions pas.

René Descartes, Principes de la philosophie (1644)

Photo : Pexels - Lokman Sevim

-

Spinoza : Liberté et affection

Ceux qui ont écrit sur les Affections et la conduite de la vie humaine semblent, pour la plupart, traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la Nature mais de choses qui sont hors de la Nature. En vérité, on dirait qu’ils conçoivent l’homme dans la Nature comme un empire dans un empire. Ils croient, en effet, que l’homme trouble l’ordre de la Nature plutôt qu’il ne le suit, qu’il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination.

Ceux qui ont écrit sur les Affections et la conduite de la vie humaine semblent, pour la plupart, traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la Nature mais de choses qui sont hors de la Nature. En vérité, on dirait qu’ils conçoivent l’homme dans la Nature comme un empire dans un empire. Ils croient, en effet, que l’homme trouble l’ordre de la Nature plutôt qu’il ne le suit, qu’il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination.Ils cherchent donc la cause de l’impuissance et de l’inconstance humaines, non dans la puissance commune de la Nature, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine et, pour cette raison, pleurent à son sujet, la raillent, la méprisent ou le plus souvent la détestent...

Les Affections donc de la haine, de la colère, de l’envie, etc., considérées en elles- même, suivent de la même nécessité et de la même vertu de la Nature que les autres choses singulières.

Baruch Spinoza, Ethique, 3e partie (1677)

-

Valéry : La liberté, un concept vain ?

LIBERTE : C’est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens : qui chantent plus qu’ils ne parlent : qui demandent plus qu’ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de Politique ; mots très bons pour la controverse, la dialectique, l’éloquence ; aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu’aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre.

Je ne trouve une signification précise à ce nom de la « Liberté » que dans la dynamique et la théorique des mécanismes, où il désigne l’excès du nombre qui définit un système matériel sur le nombre de gènes qui s’opposent aux déformations de ce système, ou qui lui interdisent certains mouvements.Cette définition qui résulte d’une réflexion sur une observation toute simple, méritait d’être rappelée en regard de l’impuissance remarquable de la pensée morale à circonscrire dans une formule ce qu’elle entend elle-même par « liberté » d’un être vivant et doué de conscience de soi-même et de ses actions. Les uns, donc, ayant rêvé que l’homme était libre, sans pouvoir dire au juste ce qu’ils entendaient par ces mots, les autres, aussitôt, imaginèrent et soutinrent qu’il ne l’était pas. Ils parlèrent de fatalité, de nécessité, et, beaucoup plus tard, de déterminisme ; mais tous ces termes sont exactement du même degré de précision que celui auquel ils s’opposent.

Ils n’importent rien dans l’affaire qui la retire de ce vague où tout est vrai. Le « déterminisme » nous jure que si l’on savait tout, l’on saurait aussi déduire et prédire la conduite de chacun en toute circonstance, ce qui est assez évident. Le malheur veut que « tout savoir » n’ait aucun sens.

Paul Valéry, Regards sur le monde actuel (1938)

Photo : Pexels - Gaetan THURIN

-

"Wind of change"

-

"Le mystère Picasso"

-

Zola : L'œuvre

Ah ! cet effort de création dans l’œuvre d’art, cet effort de sang et de larmes dont il agonisait, pour créer de la chair, souffler de la vie ! Toujours en bataille avec le réel, et toujours vaincu, la lutte contre l’ange ! Il se brisait à cette besogne impossible de faire tenir toute la nature sur une toile, épuisé à la longue dans les perpétuelles douleurs qui tendaient ses muscles, sans qu’il pût jamais accoucher de son génie. Ce dont les autres se satisfaisaient, l’à-peu-près du rendu, les tricheries nécessaires, le tracassaient de remords, l’indignaient comme une faiblesse lâche ; et il recommençait, et il guettait le bien pour le mieux, trouvant que ça ne « parlait » pas, mécontent de ces bonnes femmes, ainsi que le disaient plaisamment les camarades, tant qu’elles ne descendaient pas coucher avec lui. Que lui manquait il donc, pour les créer vivantes ? Un rien sans doute. Il était un peu en deçà, un peu au-delà peut-être. Un jour, le mot de génie incomplet, entendu derrière son dos, l’avait flatté et épouvanté. Oui, ça devait être cela, le saut trop court ou trop long, le déséquilibre rement des nerfs dont il souffrait, le détraquement héréditaire qui, pour quelques grammes de substance en plus ou en moins, au lieu de faire un grand homme, allait faire un fou. Quand un désespoir le chassait de son atelier, et qu’il fuyait son œuvre, il emportait maintenant cette idée d’une impuissance fatale, il l’écoutait battre contre son crâne, comme le glas obstiné d’une cloche.

Ah ! cet effort de création dans l’œuvre d’art, cet effort de sang et de larmes dont il agonisait, pour créer de la chair, souffler de la vie ! Toujours en bataille avec le réel, et toujours vaincu, la lutte contre l’ange ! Il se brisait à cette besogne impossible de faire tenir toute la nature sur une toile, épuisé à la longue dans les perpétuelles douleurs qui tendaient ses muscles, sans qu’il pût jamais accoucher de son génie. Ce dont les autres se satisfaisaient, l’à-peu-près du rendu, les tricheries nécessaires, le tracassaient de remords, l’indignaient comme une faiblesse lâche ; et il recommençait, et il guettait le bien pour le mieux, trouvant que ça ne « parlait » pas, mécontent de ces bonnes femmes, ainsi que le disaient plaisamment les camarades, tant qu’elles ne descendaient pas coucher avec lui. Que lui manquait il donc, pour les créer vivantes ? Un rien sans doute. Il était un peu en deçà, un peu au-delà peut-être. Un jour, le mot de génie incomplet, entendu derrière son dos, l’avait flatté et épouvanté. Oui, ça devait être cela, le saut trop court ou trop long, le déséquilibre rement des nerfs dont il souffrait, le détraquement héréditaire qui, pour quelques grammes de substance en plus ou en moins, au lieu de faire un grand homme, allait faire un fou. Quand un désespoir le chassait de son atelier, et qu’il fuyait son œuvre, il emportait maintenant cette idée d’une impuissance fatale, il l’écoutait battre contre son crâne, comme le glas obstiné d’une cloche.Emile Zola, L'œuvre (1886)

-

Descartes : L'art et le beau

Pour votre question, savoir si on peut établir la raison du beau, c'est tout de même que ce que vous demandiez auparavant, pourquoi un son est plus agréable que l'autre, sinon que le mot beau semble plus particulièrement se rapporter au sens de la vue. Mais généralement, ni le beau ni l'agréable ne signifient rien qu'un rapport de votre jugement à l'objet; et parce que les jugements des hommes sont si différents, on ne peut dire que le beau ni l'agréable aient aucune mesure déterminée. Et je ne le saurais mieux expliquer, que j'ai fait autrefois, en ma Musique ; je mettrai ici les mêmes mots, parce que j'ai le livre entre les mains : "Entre les objets d'un sens, le plus agréable à l'esprit n'est pas celui qui est perçu avec le plus de facilité, ni celui qui est perçu avec le plus de difficulté. C'est celui dont la perception n'est pas assez facile pour combler l'inclination naturelle par laquelle les sens se portent vers leurs objets, et n'est pas assez difficile pour fatiguer le sens." J'expliquais "ce qui est perçu facilement ou difficilement par le sens" comme, par exemple, les compartiments d'un parterre qui ne consisteront qu'en une ou deux sortes de figures, arrangées toujours de même façon, se comprendront bien plus aisément que s'il y en avait dix ou douze, et arrangés diversement; mais ce n'est pas à dire qu'on puisse nommer absolument l'un plus beau que l'autre mais, selon la fantaisie des uns, celui de trois sortes de figures sera le plus beau, selon celle des autres, celui de quatre, ou de cinq, etc. Mais ce qui plaira à plus de gens, pourra être nommé simplement le plus beau, ce qui ne saurait être déterminé.

René Descartes, Lettre à Mersenne (1630)

Photo : Pexels - Rene Terp

-

Camus : "L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire"

L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous. L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autre, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. Et, s’ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d’une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu’il soit travailleur ou intellectuel.

Albert Camus, Discours de Suède (1958)

Photo : Pexels - Brett Sayles

-

Bergson : Le poète

Le poète est celui chez qui les sentiments se développent en images, et les images elles-mêmes en paroles, dociles au rythme, pour les traduire. En voyant passer devant nous ces images, nous éprouverons à notre tour le sentiment qui en était pour ainsi dire l’équivalent émotionnel ; mais ces images ne se réaliseraient aussi fortement pour nous sans les mouvements réguliers du rythme, par lequel notre âme, bercée et endormie, s’oublie comme en un rêve pour penser et pour voir avec le poète (…). L’artiste vise à nous introduire dans cette émotion si riche, si personnelle, si nouvelle, et à nous faire éprouver ce qu’il ne saurait nous faire comprendre. Il fixera donc, parmi les manifestations extérieures de son sentiment, celles que notre corps imitera machinalement, quoique légèrement, en les apercevant, de manière à nous replacer tout d’un coup dans l’indéfinissable état psychologique qui les provoqua. Ainsi tombera la barrière que le temps et l’espace interposaient entre sa conscience et la nôtre ; et plus sera riche d’idées, gros de sensations et d’émotions le sentiment dans le cadre duquel il nous aura fait entrer, plus la beauté exprimée aura de la profondeur ou d’élévation.

Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience (1889)

Photo : Pexels - Eddie Stofe

-

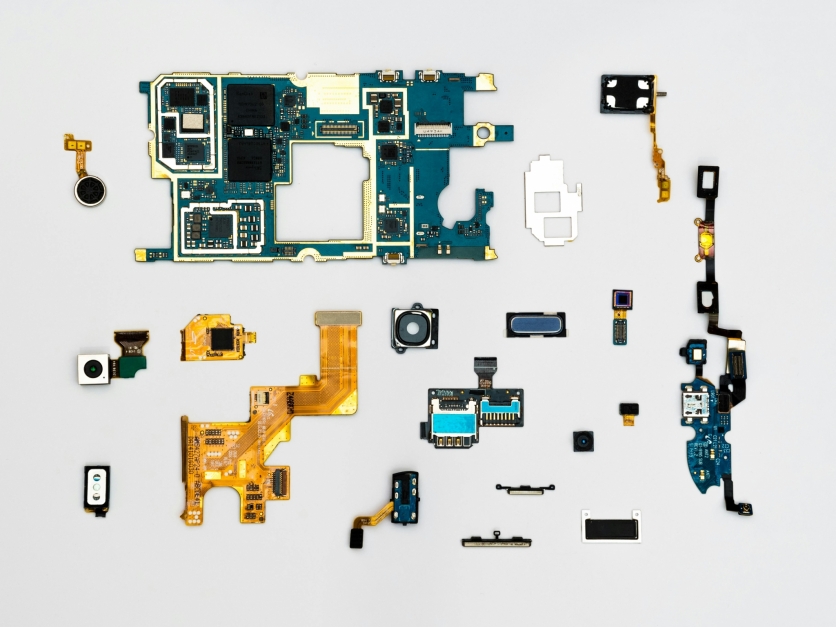

Ellul : "La technique ne supportant aucun jugement éthique"

La technique ne supportant aucun jugement éthique […] elle ne tolère pas d'être arrêtée pour une raison morale. Il va de soi qu'opposer des jugements de bien ou de mal à une opération jugée techniquement nécessaire est simplement absurde. Le technicien ne tient tout bonnement aucun compte de ce qui lui paraît relever de la plus haute fantaisie, et d'ailleurs nous savons à quel point la morale est relative. La découverte de la « morale de situation » est bien commode pour s'arranger de tout : comment au nom d'un bien variable, fugace, toujours à définir, viendrait-on interdire quelque chose au technicien, arrêter un progrès technique ? Ceci au moins est stable et assuré, évident. La technique se jugeant elle-même se trouve dorénavant libérée de ce qui a fait l'entrave principale à l'action de l'homme : les croyances (sacrées, spirituelles, religieuses) et la morale. La technique assure ainsi de façon théorique et systématique la liberté qu'elle avait acquise en fait. Elle n'a plus à craindre quelque limitation que ce soit puisqu'elle se situe en dehors du bien et du mal. On a prétendu longtemps qu'elle faisait partie des objets neutres, et par conséquent non soumis à la morale : c'est la situation que nous venons de décrire et le théoricien qui la situait ainsi ne faisait qu'entériner l'indépendance de fait de la technique et du technicien. Mais ce stade est déjà dépassé : la puissance et l'autonomie de la technique sont si bien assurées que maintenant, elle se transforme à son tour en juge de la morale : une proposition morale ne sera considérée comme valable pour un temps que si elle peut entrer dans le système technique, si elle s'accorde avec lui...

Sauvy, grand pourfendeur d’idées reçues, clôt son livre sur la croissance, précisément par ce lieu commun : de toute façon, on n’arrête pas la technique. Il reconnaît donc que nous n’en sommes pas maître, mais bien que nous ne pouvons pas nous refuser à ce "progrès". Autrement dit, la technique devient une valeur morale : ce qui la soutient est un bien, ce qui l’entrave est un mal. Et l’on finit par considérer comme normales les monstruosités présentées par Rorvik et Toffler pour le futur (par exemple, le fait de placer à la naissance quelques électrodes dans le cerveau du nouveau né pour accélérer son éducation, accroître ses capacités d’assimilation, de plaisir, etc.) et celles déjà maintenant pratiquées aux Etats Unis depuis au moins 1949…"

Jacques Ellul, Le système technicien (1977)

Photo : Pexels - Pixabay

-

Schmidt : "Une religiosité magique se transforme en une technicité tout aussi magique"

Dès le XIXe siècle, le progrès technique est si étonnant et il entraîne une transformation si rapide des situations sociales et économiques que tous les problèmes moraux, politiques, sociaux et économiques subissent l'emprise de cette réalité du développement technique. Fasciné par les découvertes et les réalisations surprenantes et toujours nouvelles, l'homme se crée une religion du progrès technique qui consiste à croire que tous les autres problèmes se résoudront d'eux-mêmes grâce à ce même progrès technique. Cette foi était une chose évidente et toute naturelle pour les grandes masses des pays industrialisés. Elles ignorèrent tous les stades intermédiaires qui caractérisent la pensée des élites dirigeantes et, pour elles, le religion qui croit aux miracles et à l'au-delà se muse directement en une religion du miracle technique, de l'exploit humain et de la domination de la nature. Une religiosité magique se transforme en une technicité tout aussi magique. Ainsi donc le XXe siècle à son début se révèle être l'ère, non seulement de la technique, mais encore d'une foi religieuse en cette même technique.

Carl Schmitt, La notion de politique (1932)

Photo : Pexels

-

Postman : Se distraire à en mourir

La conscience publique n'a pas encore assimilé le fait que toute technique est porteuse d'une idéologie, alors que, devant nos yeux, les nouvelles techniques ont transformé tous les aspects de la vie au cours des quatre-vingts dernières années. En 1905, il pouvait être excusable de ne pas être préparé aux changements culturels que l'automobile allait entraîner. Oui aurait pu soupçonner, alors, que l'automobile nous dirait comment mener nos vies sociales et sexuelles ? Nous amènerait à reconsidérer nos idées sur l'utilisation des forêts et des villes ? Créerait de nouvelles manières d'exprimer notre identité personnelle et notre standing social ?

Mais la partie est déjà bien avancée et il est inexcusable d'ignorer le score. Ne pas avoir conscience qu'une technique arrive équipée d'un programme de changement social, maintenir que la technique est neutre, penser que la technique est toujours l'amie de la culture est, à cette heure tardive, de la stupidité pure et simple. Nous en avons vu assez pour savoir que les changements techniques dans les modes de communication sont encore plus chargés d'idéologie que les changements dans les modes de transport. Introduisez l'alphabet dans une culture et vous changez ses habitudes cognitives, ses relations sociales, ses notions de communauté, d'histoire et de religion. Introduisez la presse à imprimer avec des caractères mobiles et vous faites de même. Introduisez la transmission d'images à la vitesse de la lumière et vous faites une révolution culturelle. Sans vote. Sans polémiques. Sans résistance ni guérilla. Voilà l'idéologie pure, sinon sereine. Voilà l'idéologie sans mots, d'autant plus forte qu'elle est silencieuse. La seule chose nécessaire pour que tout se passe de la sorte, c'est que la population soit convaincue du caractère inévitable du progrès.

Neil Postman, Se distraire à en mourir (1985)

Photo : Pexels - Harrison Haines

-

Ellul : "Ce n'est pas la technique qui est mauvaise, c'est l'usage de que l'homme en fait"

Il ne faut jamais dire: d'un côté la technique, d'un autre des abus ; mais presque toujours rendre compte qu'il y a d'un côté et de l'autre des techniques différentes, répondant à des nécessité diverses, mais inséparablement unies. Tout se tient dans le monde technique, comme dans celui des machines, où il faut distinguer l'opportunité du moyen isolé de l'opportunité du « complexe » mécanique. Et l'on sait que celui-ci doit l'emporter lorsque, par exemple, une machine trop coûteuse ou trop perfectionnée risque de mettre en défaut l'ensemble mécanique.

La grande idée qui résout, paraît-il tous les problèmes techniques, conduit à dire : ce n'est pas la technique qui est mauvaise, c'est l'usage de que l'homme en fait. Changez l'usage, il n'y aura plus d'inconvénient de la technique...

Tout d'abord, elle repose manifestement sur une confusion que nous avons déjà dénoncée entre la machine et la technique. L'homme peut évidemment utiliser son auto à faire un voyage ou à écraser ses voisins. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un usage, c'est un crime : la machine n'a pas été créée pour cela : le fait est négligeable. Je sais bien que ce n'est pas là ce qu'entendent les tenant de cette explication, mais l'homme oriente sa recherche dans le sens du bien et non dans le sens du mal, que la technique cherche à créer des remèdes, et non des gaz asphyxiants, de l'énergie et non la bombe atomique, des avions de commerce et non des avions de guerre, etc. Cela ramènerait bien à l'homme : c'est lui qui décide dans quel sens orienter les recherches. Il faut donc que l'homme devienne meilleur.

Mais c'est justement une erreur. C'est méconnaître résolument la réalité technique : ceci supposerait d'abord que l'on oriente la technique dans tel sens pour des motifs moraux, par conséquent non techniques. Or c'est précisément l'un des caractères majeurs de la technique […] de ne pas supporter de jugement moral, d'en être résolument indépendante et d'éliminer de son domaine tout jugement moral. Elle n'obéit jamais à cette discrimination et tend au contraire à créer une morale technique tout à fait indépendante...

En fait, il n'y a rigoureusement aucune différence entre la technique et son usage. Nous formulerons donc le principe suivant : l'homme est placé devant un choix exclusif, utiliser la technique comme elle doit l'être selon les règles techniques, ou ne pas l'utiliser du tout ; mais impossible d'utiliser autrement que selon les règles techniques".

Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle (1954)

Photo : Pexels - Dan Cristian Pădureț

-

Arendt : Travail et asservissement

Dire que le travail et l'artisanat étaient méprisés dans l'antiquité parce qu'ils étaient réservés aux esclaves, c'est un préjugé des historiens modernes. Les Anciens faisaient le raisonnement inverse : ils jugeaient qu'il fallait avoir des esclaves à cause de la nature servile de toutes les occupations qui pourvoyaient aux besoins de la vie. C'est même par ces motifs que l'on défendait et justifiait l'institution de l'esclavage. Travailler, c'était l'asservissement à la nécessité, et cet asservissement était inhérent aux conditions de la vie humaine. Les hommes étant soumis aux nécessités de la vie ne pouvaient se libérer qu'en dominant ceux qu'ils soumettaient de force à la nécessité. La dégradation de l'esclave était un coup du sort, un sort pire que la mort, car il provoquait une métamorphose qui changeait l'homme en un être proche des animaux domestiques. C'est pourquoi si le statut de l'esclave se modifiait, par exemple par la manumission, ou si un changement des conditions politiques générales élevait certaines occupations au rang d'affaires publiques, la « nature » - de l'esclave changeait automatiquement.

L'institution de l'esclavage dans l'antiquité, au début du moins, ne fut ni un moyen de se procurer de la main-d'œuvre à bon marché ni un instrument d'exploitation en vue de faire des bénéfices ; ce fut plutôt une tentative pour éliminer des conditions de la vie le travail. Ce que les hommes partagent avec les autres animaux, on ne le considérait pas comme humain. (C'était d'ailleurs aussi la raison de la théorie grecque, si mal comprise, de la nature non humaine de l'esclave. Aristote, qui exposa si explicitement cette théorie et qui, sur son lit de mort, libéra ses esclaves, était sans doute moins inconséquent que les modernes n'ont tendance à le croire. Il ne niait pas que l'esclave fût capable d'être humain ; il refusait de donner le nom d' »hommes » aux membres de l'espèce humaine tant qu'ils étaient totalement soumis à la nécessité.) Et il est vrai que l'emploi du mot « animal » dans le concept d'animal laborans, par opposition à l'emploi très discutable du même mot dans l'expression animal rationale, est pleinement justifié. L'animal laborans n'est, en effet, qu'une espèce, la plus haute si l'on veut, parmi les espèces animales qui peuplent la terre.

Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne (1958)

Photo : Pexels - Christina Morillo

-

Smith : économie, travail et échange

Il faut observer que le mot valeur a deux significations différentes ;quelquefois il signifie l'utilité d'un objet particulier, et quelquefois il signifie la faculté que donne la possession de cet objet d'en acheter d'autres marchandises. On peut appeler l'une, Valeur en usage, et l'autre, Valeur en échange. - Des choses qui ont la plus grande valeur en usage n'ont souvent que peu ou point de valeur en échange ; et, au contraire, celles qui ont la plus grande valeur en échange n'ont souvent que peu ou point de valeur en usage. Il n'y arien de plus utile que l' eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises.

Ainsi la valeur d'une denrée quelconque pour celui qui la possède, et qui n'entend pas en user ou la consommer lui-même, mais qui a l'intention de l'échanger pour autre chose, est égale à la quantité de travail que cette denrée le met en état d'acheter ou de commander.

Le travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise... Elles [les marchandises] contiennent la valeur d'une certaine quantité de travail, que nous échangeons pour ce qui est supposé alors contenir la valeur d'une quantité égale de travail. Le travail a été le premier prix, la monnaie payée pour l'achat primitif de toutes choses. Ce n'est point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec du travail, que toutes les richesses du monde ont été achetées originairement, et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui cherchent à les échanger contre de nouvelles productions, est précisément égale à la quantité de travail qu'elles le mettent en état d'acheter ou de commander.

Adam Smith, Recherches sur la nature et sur les causes de la richesse des nations (1776)

Photo : Pexels - David McBee

-

Weber : L'éthique protestante dans la civilisation moderne

L'un des éléments fondamentaux de l'esprit du capitalisme, et non seulement de celui-ci, mais de la civilisation moderne elle-même, à savoir la conduite rationnelle fondée sur l'idée de Beruf, est né de l'esprit de l'ascétisme chrétien - c'est ce que notre exposé s'est efforcé dedémontrer. Si nous relisons à présent le passage de Franklin cité au début de cette étude nous verrons que les éléments essentiels de l'attitude que nous avons alors appelée "esprit du capitalisme" sont précisément ceux que nous avons trouvé être le contenu de l'ascétisme puritain du métier, mais dépourvus du fondement religieux déjà fort affaibli chez Franklin. L'idée que le travail moderne est marqué du sceau de l'ascétisme n'est certes pas nouvelle. Se borner à un travail spécialisé, et par suite renoncer à l'universalité faustienne de l'homme, telle est la condition de toute activité fructueuse dans le monde moderne ; ainsi, de nos jours, "action" et "renoncement" se conditionnent fatalement l'un et l'autre.

Le puritain voulait être un homme besogneux - et nous sommes forcés de l'être. Car lorsque l'ascétisme se trouva transféré de la cellule des moines dans la vie professionnelle et qu'il commença à dominer la moralité séculière, ce fut pour participer à l'édification du cosmos prodigieux de l'ordre économique moderne. Ordre lié aux conditions techniques et économiques de la production mécanique et machiniste qui détermine, avec une force irrésistible, le style de vie de l'ensemble des individus nés dans ce mécanisme - et pas seulement de ceux que concerne directement l'acquisition économique. Peut-être le déterminera-t-il jusqu'à ce que la dernière tonne de carburant fossile ait achevé de se consumer. Selon les vues de Baxter, le souci des biens extérieurs ne devait peser sur les épaules de ses saints qu'à la façon d'"un léger manteau qu'à chaque instant l'on peut rejeter".

Mais la fatalité a transformé ce manteau en une cage d'acier.

Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1920)

Photo : Pexels - Jakub Zerdzicki